Es ist eine schmerzliche, aber unvermeidliche Einsicht: Die Weltgeschichte schreitet nicht voran, indem Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Vielmehr wird jede „Schnapsidee“ von den Trägergruppen einer historischen Strömung bis zum äußersten Exzess ausagiert. So lange, bis unzählige Opfer, bis schwer reparable Schäden an Natur, Kultur und Seele das Scheitern des alten Konzepts zweifelsfrei belegen. Vorher wird fleißig geleugnet und verdrängt. Dies war so bei der Idee des sozialdarwinistisch inspirierten Rassismus im 20. Jahrhundert. Es war so bei einem Staatssozialismus, der sich nach Innen totalitär-repressiv gebärdete. Nichts deutet darauf hin, dass dies bei der Idee des radikalen Marktkapitalismus und seiner Ideologie der Welt als Ware anders sein sollte. Nichts außer einem Funken Hoffnung in den Herzen der „Naiven“ – einer Hoffnung, die im günstigsten Fall zur verändernden Tat werden kann.

Bis zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, als könne die Lösung mit dem Problem niemals Schritt halten. So wie Schulden durch Zins und Zinseszins rapide wachsen, scheinen auch die durch das alte System verursachten Schäden in schnellem Galopp davon zu eilen. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Neuen dagegen wächst bestenfalls in einem gemächlichen Schritttempo. Und was den Mut betrifft, auf die Erkenntnisse Taten folgen zu lassen – er tritt auf der Stelle.

Beharrlichkeit des Mittelmaßes

In diesen Zeiten haben wir nicht das Revolutionäre zu fürchten, sondern die zähe, selbstzufriedene Beharrlichkeit des Mittelmaßes. Wir haben in den letzen Jahrzehnten – auch mit Blick auf die Übertreibung und Katastrophen, die von rechten und linken Ideologien im 20. Jahrhundert hervorgebracht wurden – eine Kultur des Maßhaltens entwickelt. Viele durchaus wohlmeinende Bürger lesen fleißig die Süddeutsche Zeitung, wählen SPD oder Grüne, trennen sauber ihren Müll, demonstrieren an drei Sonntagen im Jahr und fühlen sich so als Teil einer gemäßigt linken, kritischen Öffentlichkeit. Allerdings kann man einer sich rasant verändernden Zeit nicht mit den Rezepten gerecht werden, die in der Ära Schmidt vielleicht noch angemessen schienen. Wer nur einen maßvollen Abstand vom Unerträglichen hält, macht sich selbst zum Mitläufer einer geistigen Strömung, die man mit Fug und Recht als maßlos, als extremistisch bezeichnen kann.

Unerträglich ist mittlerweile die Wegelagerermentalität der Banken, der Zinsprofiteure und ihrer Handlanger aus der etablierten Politik. Unerträglich ist das durch vermeidbaren Hunger, durch Kriege um Macht und Rohstoffe, durch Folter und neuen Staatsautoritarismus, durch die Gängelung und Demütigung der Prekarisierten erzeugte Leid. Künftige Generationen werden uns kaum vergeben können, wenn wir ihnen erklären, dass wir, um das Schlimmste abzuwenden, nicht einmal bereit waren, einige gemütliche Fernsehabende zu opfern. Sie werden wenig Verständnis dafür haben, wenn wir ihnen in Form explosiver Staatsverschuldung die Rechnung dafür präsentieren, dass wir uns nicht getraut haben, den Mächtigen und Reichen ihre unmäßigen Geldforderungen abzuschlagen. Reformen genügen nicht, wir brauchen eine Revolution, fordern nun viele.

Was ist eine „Revolution“?

Wie aber sollte eine solche Revolution von statten gehen? Allein das Wort „Revolution“ ist mehrdeutig. Als „meist unter Anwendung von Gewalt erzwungene Totaländerung der staatlichen Ordnung“ (Wikipedia) wird sie meist als barbarischer Akt abseits des wirklich Denkbaren diffamiert. Tatsächlich ist es auch nicht angebracht, die abscheuliche Gewalt der Guillotine und der Bombenanschläge (auch und gerade wenn sie sich gegen politische Gegner richtet) zu romantisieren. So wie ich sie verstehe, bedeutet Revolution etwas anderes: „Umwälzung“, eigentlich eine „Rückwendung“ zu wünschenswerten Zuständen (auch wenn den politischen Garten Eden in der Vergangenheit nie wirklich gab).

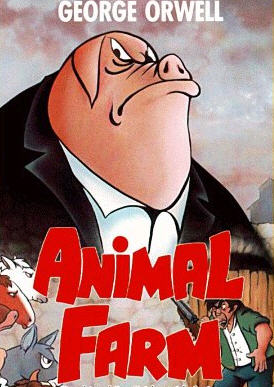

Genau deshalb legt Horst Stowasser, ein bekannter moderner Anarchist, Wert auf die Unterscheidung: „Revolution ist nicht, wenn es knallt, sondern wenn es sich wendet.“ Selbst wenn noch so viele Barrikaden gebaut, Bastillen gestürmt und Könige ermordet werden, ist das kein wirksamer Schutz gegen den „Animal Farm-Effekt“. In George Orwells Fabel „Farm der Tiere“ rebellieren Nutztiere gegen die Menschen. Innerhalb kürzester Zeit benimmt sich das revolutionäre Führungskader, die Schweine, jedoch so despotisch und parasitär, dass kein Unterschied zur Menschenherrschaft mehr festzustellen ist. Eine Revolution, in der sich wirklich etwas „wendet“, würde dagegen sicherstellen, dass die Herrschaft nicht lediglich die Farbe wechselt, sondern dass Herrschaft als solche zurück gedrängt wird.

Es gibt Situationen, in denen das System nicht nur krankt, sondern selbst die Krankheit ist. In solchen Fällen genügt das Prinzip „reformieren, um den Bestand des Reformierten zu sichern“ nicht mehr. Die Verwandlung muss tiefer greifen. Andererseits wäre eine „Totaländerung der staatlichen Ordnung“ nicht notwendig. Unser Grundgesetz eignet sich noch immer als rechtlicher Rahmen für alle anstehenden Umwälzungen, sofern seine Grundsätze – z.B. Gewaltenteilung, Sozialstaatsprinzip und der Satz „Eigentum verpflichtet“ – wirklich respektiert werden. Was dagegen zur „Totaländerung“ ansteht, ist die herrschende Wirtschaftsordnung.

„Systemabschaffende Reform“

„Systemabschaffende Reform“ ist Rudi Dutschkes Zauberformel, die noch heute als Leitbild geeignet ist. Für mich ist dieser Begriff gleichbedeutend mit einer zügig (jedoch nicht unbedingt explosionsartig) sich vollziehenden, gewaltfreien Revolution, die von einem Bewusstseinswandel breiter Bevölkerungsschichten getragen wird. Ich merke hier an, dass ich nicht so naiv bin, anzunehmen, dass eine solche Entwicklung in näherer Zukunft wahrscheinlich wäre. Es gibt aber durchaus historische Parallelen, die zeigen, dass eine scheinbar lethargische Gesellschaft in einem erstaunlich kurzen Zeitraum „aufwachen“ kann, wenn die unter der Decke gehaltene, wachsende Ärger in noch einigermaßen geregelten Bahnen ausbricht, wenn die Zeit dafür reif war und wenn es einen Auslöser mit hoher Symbolkraft gab.

Die „systemabschaffende Reform“ braucht kraftvolle symbolische Handlungen. Man denke nur an die Tat von Rosa Parks, die sich in den rassistischen USA der 50er weigerte, von einem nur für Weiße reservierten Sitzplatz aufzustehen, den Salzmarsch Gandhis, die friedliche Erstürmung der Stasi-Zentrale nach der „Wende“. Wir alle sollten Ideen für solche symbolischen Handlungen suchen und uns darüber austauschen. Historische Veränderungen sind nicht erst dann möglich, wenn 51 Prozent der Bürger eines Landes aktiver Teil einer Protestbewegung sind. Es genügt eine komfortable Minderheit, die sich im Einklang befindet mit einer von vielen Sympathisanten empfundenen diffusen Aufbruchsstimmung. Diese kann auch die Mehrheit langfristig mitreißen.

Das Unvorhergesehene bringt den Wandel

Da die Gegenkräfte auf alles Vorhersehbare gut vorbereitet sind, kann nur das Unvorhersehbare den Wandel bringen: eine Protestbewegung, deren Größe und (gewaltfreie) Vehemenz alles zu Erwartende übersteigt. Wählereinbußen der etablierten Parteien jenseits des bisher Vorstellbaren. Eine solche Entwicklung erscheint momentan höchst unwahrscheinlich, was nicht heißt, dass wir alle Hoffnung fahren lassen müssen. Mutlosigkeit produziert negative Zukunftserwartungen, die leicht zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Vor zwei Jahren, ja noch vor einem Jahr hätte man nie gedacht, dass sich der Kapitalismus heute in einer so tief greifenden Legitimationskrise befinden würde. Auch den Absturz der CSU in Bayern hätte kaum jemand vorherzusehen gewagt. Hat man 1988 geahnt, wo Gesamtdeutschland Ende 1990 stehen würde? Und konnte man 1966 die Entwicklung der darauf folgenden Jahre vorhersehen?

Man darf nicht vergessen: Der mächtigste Gegner des Kapitalismus ist der Kapitalismus selbst. Die traditionell eher „eingebettete“ Linke wird nie bewirken können, was die kannibalische Tendenz des Kapitalismus, sein unheimlicher Hang zur Selbstzerstörung, in den nächsten Jahren im gesellschaftlichen Bewusstsein auslösen dürfte. Die Linke muss dann aber auch die Gunst der Stunde ergreifen und mit visionären Entwürfen einer alternativen Gesellschaftsordnung die Meinungsführerschaft erringen. Sonst werden diejenigen, die an einem Ende der neoliberalen Ära nie interessiert waren, mangels Alternativen staatstragend weiterwursteln und „den Teufel mit dem Beelzebub austreiben“.

Die kapitalismuskritischen Kräfte im Land kommen mir manchmal vor wie rückwärts Gehende, die, das Gesicht fest auf die Vergangenheit gerichtet, in die Zukunft schreiten. Viele ihrer Reformvorschläge verweisen zurück auf Besitzstände der Ära Kohl: Wiedereinführung des ALG II, Wiedereinführung der Pendlerpauschale und ähnliche kleinräumige und rückwärtsgewandte Forderungen. Wer sich mit der Forderung nach einer Erhöhung des Hartz IV-Satzes begnügt, bleibt damit eigentlich hinter den Sozialstandards von Helmut Kohl zurück und gibt dem für die Betroffenen demütigende Verfahren seinen Segen.

Wir fallen ohne Netz

Nach dem Untergang des Staatskommunismus konnten sich die geistig heimatlos Gewordenen in das Netz des damals leidlich funktionierenden westlichen Systems fallen lassen. Heute, zum Zeitpunkt des nahenden Zusammenbruchs des Kapitalismus, gibt es nicht nur keinen ausländischen Staat, in dem ein alternatives System stabil funktioniert, wie haben nicht einmal einen alle Politikbereiche umfassenden plausiblen Entwurf eines solchen Systems. Rettungsboote (auch rettende Ideen) können nicht erst dann gezimmert werden, wenn das Schiff schon gesunken ist. Wir brauchen realisierbare Utopien – dies ist das Fatale an der gegenwärtigen Situation –, die gleichzeitig gründlich ausgearbeitet und schnell verfügbar sein müssen, da die Zeit drängt. Da rächt sich der jahrzehntelange Dämmerschlaf der zufriedenen Mehrheit wie auch der qualifizierten Eliten. Wichtig ist nun, dass eine zügige Suchbewegung einsetzt und dass diese im Sinne eines freimütigen „Brainstormings“ nicht von vornherein der Zensurschere realpolitischen Möglichkeitsdenkens geopfert wird.