Wenige Monate erst lebte ich in der «Waldegg» - doch bereits sah ich mich als erfahrenen Kommunarden, der den Trend zur neuen, alternativen Wohnform aus linker Sicht mit kritischem Blick verfolgte. In der September-Nummer des «focus» schrieb ich:

«Noch vor wenigen Jahren, als auch bei uns die ersten Wohnkollektive entstanden, war das Misstrauen gross, und in breiten Kreisen wurde die Kommune als beispielhaft für den ‹Zerfall unserer Jugend› hingestellt. Mittlerweise tauchen die Stories über Gruppensex und Rauschgiftorgien nur noch selten, in reaktionären Sensationsblättern auf. Die liberale Presse hat dafür die positiven Eigenschaften der Wohngemeinschaft entdeckt – ein neues, attraktives Thema für die Wochenendbeilagen.»

Von Gruppensex und Rauschgiftorgien konnte bei uns, in der Waldegg, ohnehin nicht die Rede sein. Eher Wohngemeinschaft als Kommune, hätten auch wir uns für ein Porträt in der Zeitung geeignet. Aber dafür hätten wir uns nie hergegeben. Wir wollten keine brave Kommune sein. Dass die Polizei nie bei uns vorstellig wurde, um nach dem Rechten zu sehen, enttäuschte mich eher, als dass es mich freute. «Denn ist die Kommune einmal gesellschaftlich akzeptiert», zeigte ich mich besorgt, «dann ist sie auch – im wahrsten Sinne des Wortes! – salonfähig geworden. Ob sie ihren vorkämpferischen, emanzipatorischen Charakter dann nicht verliert?»

Am subversiven Touch der Kommune wollte ich unbedingt festhalten. Ich war nicht auf die Waldegg gezogen, um gesellschaftlich akzeptiert zu sein. «Doch bereits zeigt sich, dass die Idee des kollektiven Zusammenlebens auch unter bürgerlichen, angepassten Jugendlichen vermehrt Anklang findet und jemand ‹in› ist, wenn er in einer Wohngemeinschaft wohnt. Junge Intellektuelle, meist Studenten aus gutem Hause, gewappnet mit Geld, viel Freizeit und pseudo-aufgeklärtem Bewusstsein mieten ehemalige Bauernhäuser und ziehen sich aus der Alltagsrealität der Stadt in die romantische, scheinbar heile Welt auf dem Land zurück. ‹Luxuskommunen› entstehen, mit mehreren Autos davor, weil kein Postauto bis zum Haus fährt. Die Zivilisation soll eben doch in kürzester Zeit erreicht werden können.»

Vielleicht hätte ich anders argumentiert, wenn auch ich schon den Fahrausweis gehabt hätte. Ausserdem war in unserem Fall die nächste Postautohaltestelle nur ein paar Schritte entfernt. Andernfalls wären die Döschwos und die R4s auch vor unserer Hütte gestanden. Und was die gutbetuchten Studenten betraf, so gab es sie auch in den linken Wohngemeinschaften. Auch bei uns, in der Waldegg. Doch so selbstkritisch war ich nicht. Nur die «Luxuskommunen» hatte ich im Visier.

«Bei den privilegierten Kommunarden, die sich aufs Land zurückziehen, geschieht dies freiwillig, weil sie das Leben in der Stadt nicht mehr befriedigt. Dagegen haben Tausende von Kleinbürgern gar keine andere Wahl, als die Stadt zu verlassen – gezwungen durch hohe Mieten und das gewaltsame, von den Behörden unterstützte Bestreben des Kapitals, von der City Besitz zu ergreifen und an die Stelle von ehemals günstigem Wohnraum Geschäfte, Büros und Banken zu setzen.»

Falsch war es nicht, was ich da schrieb, auch wenn ich schon recht klassenkämpferisch auftrat. Schon vor einem halben Jahrhundert mussten Mieter die Stadt verlassen, weil sie keine zahlbare Wohnung fanden. Und wohin mussten sie gehen?

«In die ‹Schlafstädte›», erkannte ich richtig, «wo sich Wohnsilo an Wohnsilo reiht. Die Wohngemeinschaften auf dem Land dagegen sind meist sehr idyllisch und ruhig gelegen. Der Kommunarde kann sich im ländlichen Umfeld bestens erholen. Der Kampf für mehr Lebensqualität in der Stadt interessiert ihn nicht mehr. Sein Engagement beschränkt sich zwangsläufig auf die Gruppe, in der er lebt. Möglichkeiten zum Engagement auf dem Land bieten sich kaum, und so entfremdet er sich von der gesellschaftlichen Realität immer mehr.»

Engagement – das war die moralische Flagge, die ich nun permanent vor mir hertrug. Alle, die mit mir in Berührung kamen, mass ich im Grunde daran, ob sie sich «engagierten». Und damit meinte ich natürlich ein linkes, gesellschaftsveränderndes Engagement. Kaum hatte ich für mich selber beschlossen, in den politischen Kampf zu ziehen, mussten das auch alle anderen tun. Wer sein Dasein nur geniessen wollte, war für mich eine Enttäuschung.

Dass auch ich zu den Privilegierten gehörte, die ein intaktes Elternhaus am Zürichsee hinter sich wussten, erwähnte ich nicht. Und hätte mich jemand schonungsvoll darauf hingewiesen, hätte ich zur Antwort gegeben: «Dafür engagiere ich mich.» Ich kaufte mich frei. Engagement hat immer auch damit zu tun, dass man Busse tut.

Mit meiner Kindheit in Küsnacht konnte ich mich schon lange nicht mehr identifizieren, auch wenn ich kein typischer Goldküsten-Abkömmling war. Mein Vater arbeitete zwar bei der Swissair, aber nicht als Pilot mit Spitzengehalt, sondern im Büro, so dass wir weder ein eigenes Haus noch zwei Autos wie unsere Nachbarn besassen. Wir wohnten zur Miete im Haus meiner Grossmutter, und mein Vater konnte nicht einmal Auto fahren. Früher hätte ich einen Piloten als Vater geliebt und es allen erzählt – jetzt betonte ich, dass er keiner war. Jetzt betonte ich, dass wir nicht einmal genug Geld gehabt hatten, um uns einen Farbfernseher zu leisten. Auf diese Weise hoffte ich, meiner Herkunft einen proletarischen Hauch zu verleihen.

Aber hiess ich nicht zum Nachnamen Lindt? Dann hatte meine Familie doch bestimmt mit der Lindt-Schokolade zu tun? Nein, das hatte sie nicht, konnte ich darauf erwidern, und es stimmte sogar. Schon seit 1899 befand sich die Lindt-Schokolade mit allen Rezepten und Rechten im Besitz der Familie Sprüngli. Unser vielversprechender Name brachte uns keinen Rappen ein. Doch der Name blieb an mir haften. Wer ihn hörte, dachte an zart schmelzende Schokolade und vor allem an süsse Erträge. Was konnte ich tun? Ihn verleugnen? Nein. Ich liebte ihn viel zu sehr.

***

Unterdessen war ich immer noch in der Auffangstation tätig, leistete an mehreren Abenden oder Nächten meinen Präsenzdienst und versuchte den hilflosen jungen Leuten, die bei uns strandeten, eine Perspektive zu geben, an die ich immer weniger glaubte. Denn ich hatte inzwischen zu oft erlebt, dass dieselben Herumirrenden, die oft nicht älter waren als ich, nach einiger Zeit erneut bei uns anklopften, weil sie immer noch ihre Trips einwarfen, immer noch an der Nadel hingen und immer noch ohne Arbeit und ohne Zuhause in ihrem stehengebliebenen jungen Leben herumlungerten.

Aber ich schätzte die Arbeit im Team, fühlte mich akzeptiert, obwohl ich noch immer der Jüngste war, und fand in den anderen Teammitgliedern willkommene Gesprächspartner für meine neusten politischen Einsichten. Besonders viele Gemeinsamkeiten entdeckte ich mit Göggi, dem Medizinstudenten im Team, der wie ich in einer Kommune wohnte. Sie befand sich oberhalb Wädenswil, hiess «Obere Chalchtare» wie der Weiler mit gleichem Namen, und galt als eine der ersten Adressen innerhalb der Kommunenszene.

Während es in der Waldegg eher ruhig blieb, liessen die Bewohner der Oberen Chalchtare rauschende Parties steigen, wie sie das alte Bauernhaus zuvor nie erlebt hatte. Aus allen Himmelsrichtungen strömten Besucher aus anderen Landkommunen herbei – und so entstand die Idee einer Vereinigung der politischen Wohnkollektive. Heute würde man von Networking sprechen. Die überall verstreuten Kommunen, so das Projekt, sollten in der Oberen Chalchtare ein gemeinsames Zentrum schaffen, um dann als einzelne Zellen in ihrer Umgebung politisch aktiv zu werden.

Das Projekt von Göggi und seinen Mitbewohnern war genau nach meinem Geschmack. In meinem focus-Bericht zum Thema pries ich den geplanten Zusammenschluss als Chance, die passiven Landkommunarden, die es sich an ihren Kachelöfen mit ihren Joints bequem gemacht hatten, in die unbequemere Realität zurückzuholen und zu mobilisieren. Doch das Projekt, wie so viele Projekte damals, verlief schon bald im Sande seiner Konzeptlastigkeit. Die Theorie unterschätzte den Individualismus der Kommunenbewohner. Weltanschaulich standen sie auf der richtigen Seite. Selbstverständlich! Aber die meisten hatten es nicht so gern unbequem.

***

In der Auffangstation genügte es mir schon lange nicht mehr, den Hilfesuchenden zuzuhören und ihnen mit Rat und Tat beizustehen. Das hätte mich viel zu sehr frustriert. Inzwischen versuchte ich ihnen vor allem bewusst zu machen, dass sie an ihrer misslichen Lage nicht selber schuld seien. Schuld sei die ungerechte Gesellschaft. Ich versuchte sie politisch zu sensibilisieren für ihre Situation. Aus Opfern versuchte ich Täter zu machen. Das politische Bewusstsein sollte ihnen die Kraft verleihen, ihre private Verweigerung, die sich gegen sich selbst richtete, in eine gesellschaftliche Verweigerung zu verwandeln. Sie sollten rebellieren statt resignieren.

Für meine Parolen und Argumente waren die meisten von ihnen durchaus empfänglich. Sie teilten meine Gesinnung sogar, sie sprachen vom Kapitalismus, vom kaputten System – und konnten auf diese Weise vergessen, wie verletzt und kaputt sie selber sich fühlten. Doch Täter, so wie ich, wollten sie keine werden. Sie zogen es vor, Opfer zu bleiben, weil nur Opfer Anrecht auf Mitgefühl haben. Und die Liebe, die sie als Kind vielleicht nie bekommen hatten, konnte ihnen die Rebellion nicht ersetzen.

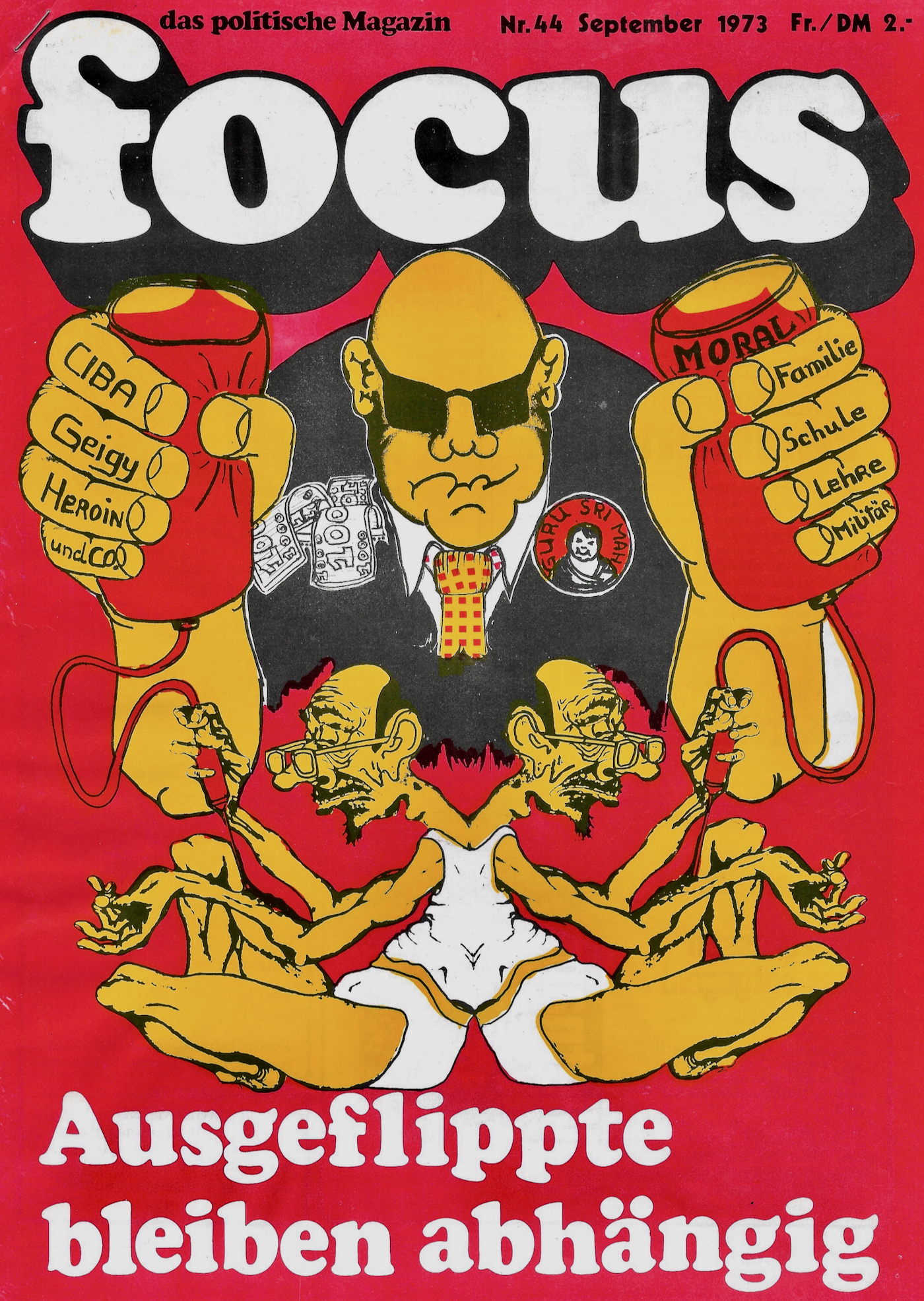

Ich erkannte, dass mein Bemühen, junge Randständige zu politisieren, umsonst war. Und so verfasste ich für den «focus», eine nüchterne Bilanz meiner Erkenntnisse. Der Titel: «Ausgeflippte bleiben abhängig».

«Der Traum von der Gegengesellschaft», begann ich meinen Befund, «zerplatzte als bittere Illusion. Auf allen Gebieten dringt die kapitalistische Unersättlichkeit vor und schafft so die Voraussetzung zur Wiedereingliederung der Ausgestiegenen in die bürgerliche Gesellschaftsordnung. Übrig bleibt die Szene der Freaks und Ausgeflippten – eine apolitische, für das System ungefährliche soziale Erscheinung, ein Getto jugendlicher Asozialer, die sich eine pseudoeigene Welt schaffen, in der nicht nur Drogen, sondern auch Religion und Musik bis zum Exzess konsumiert werden. Die Szene, zunächst vor allem von ausgeflippten ‹Blumenkindern› bevölkert, versammelt im Laufe der Zeit immer mehr Jugendliche aus dem Kleinbürgertum und der Arbeiterklasse, die den Leistungsstress nicht mehr ertrugen und ausgestiegen sind – um zuletzt in der Szene zu enden, die sich als kranker Überrest einer gescheiterten Alternative erweist.»

Ein für mich ungewohnt pessimistischer Grundton durchzog den ganzen Report. Er brachte in aller Schärfe zum Ausdruck, dass ich in der Mobilisierung der Szene für ein gesellschaftskritisches Engagement keine Hoffnung sah. Doch damit war diese Szene für mich erledigt. Ich wollte meine politische Energie nicht für junge Leute hergeben, die weder ihr eigenes Leben noch die Gesellschaft verändern wollten.

In der Sozialarbeit sah ich für mich keine Zukunft mehr – schon lange nicht mehr. Noch im gleichen Monat September kündigte ich meine Tätigkeit in der Auffangstation.

Nächste Folge am 10. März

Mehr Texte aus dieser Serie:

«Ein Mindestmass an kritischer Distanz»

«Er ist nicht sehr militärbegeistert»