An mangelndem Erfindergeist der Automobil-Industrie kann es nicht liegen, denn die Autobauer sind gar nicht das Pièce de Resistance. Das Auto der Zukunft ist ein Smartphone auf zwei Rädern! Oder nurmehr auf deren zwei, wie eine Mobilitätsstudie von William D. Bach, Absolvent der Zürcher Hochschukle der Künste, von diesem Sommer 2014 zeigt.

Seine Entwicklung basiert auf der statistischen Erkenntnis, dass gerade mal in einem von zehn Autos mehr als nur eine einzige Person sitzt – nämlich zwei. Dazu kommt: Gut 23 Stunden steht ein Auto täglich still – auf einem Parkplatz, am Strassenrand. Dritte – subjektiv gefärbte – Erkenntnis: Das Auto steht nie dort, wo man es braucht. Und unbestritten: Autofahren ist anstrengend und unnütze Zeitverschwendung.

Fazit: Autos der Zukunft müssen nur für eine Person Platz haben; sie müssen mit andern geteilt werden können; sie müssen bestellbar sein wie ein Taxi, denn dann spielt es keine Rolle, wo man es braucht. Und es muss – logisch –fahren, ohne die Aufmerksamkeit des Passagiers zu beanspruchen.

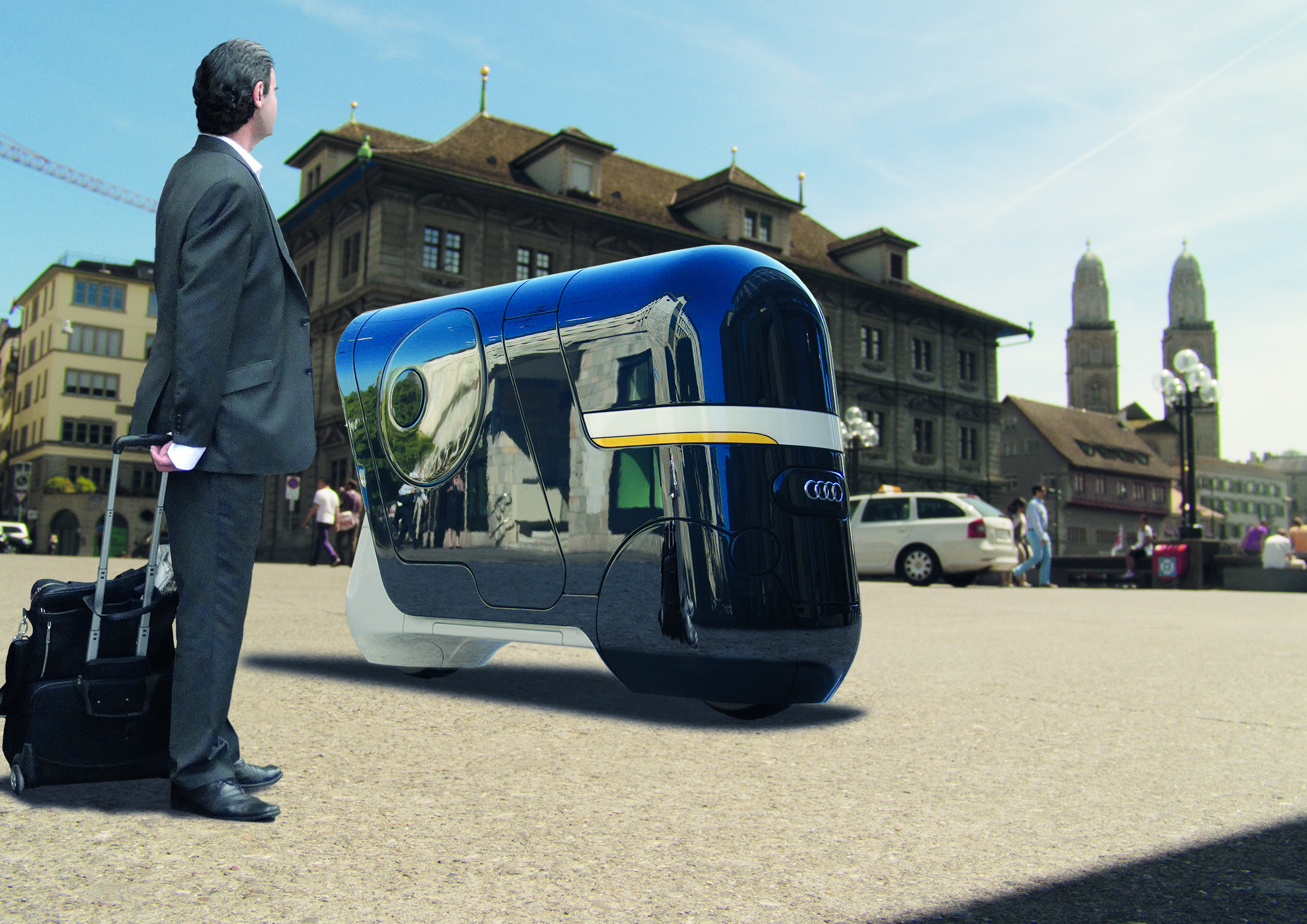

«cio» nennt Bach seine Sänfte der Zukunft, und «cio» erfüllt alle Wünsche des «homo urbanus activus et mobilis»: es ist gerade mal halb so gross wie ein Smart, hat nur zwei, 360°-drehende Räder. Eine ausgeklügelte Gyroskop-Technologie sorgt dafür, dass das Fahrzeug auch auf zwei Rädern nie umkippt. «2v2» («vehicle-to-vehicle»)- beziehungsweise «v2i» («vehicle-to-infrastructure»)-Kommunikation versorgt das Fahrzeug mit mehr Realtime-Informationen über Strassenzustand, Verkehr, Umgebung und Gefahrenherde, als das ein Fahrer dies je könnte; Apps dirigieren den «cio» präzise dorthin, wo er gebraucht wird. Und der Innenraum des Fahrzeuges ist ein einziger, gewölbter 270°-Flatscreen. Damit studiert der Passagier Unterlagen, schreibt Tagebuch, übt elektronisch Schlagzeug, skyped mit Freunden, bespricht sich mit Mitarbeitern, schaut CNN. Google, Audi – mit dessen Begleitung Bach seinen concept.car entwickelte –, Samsung und wer auch immer in diese Technologien involviert sein möge, sind bereit für die zeitnahe Lancierung eines solchen Fahrzeugs.

Ein Grund, weshalb wir trotz allem noch lange am Steuer und im Stau stehen werden, wurde Anfang September im «Center for Global Dialogue» der Swiss Re diskutiert. Das zweithöchste Hindernis ist die Harmonisierung der Verkehrsgesetzgebungen dieser Welt und angelsächsisches und römisch Recht unter einen Hut zu bringen – unter anderem. Wahrhaft herkulisch wird das Unterfangen, weil es ja nicht nur Versicherungen gibt, sondern auch Versicherungsjuristen.

Für sie sind Änderungen der Strassengesetze oder die Frage, ob beim Unfall eines selbstfahrenden Autos der Besitzer des Autos, der Autobauer oder der Software-Designer zivilrechtlich zu behaften sei, Pflicht- oder bestenfalls Kurzprogramm. Zur Kür werden die strafrechtlichen Aspekte des autonomen Fahrens: Ein Auto parkiert selbstfahrend und überfährt dabei ein am Boden spielendes Kleinkind. Grund: der Sensor der Parkhilfe war verdreckt. Handelte der Passagier fahrlässig, weil er seine gesetzlich zwingend vorgeschriebene «reasonable care» vernachlässigte und den Sensor nicht putzte? Auch der Datenschutz ist gefragt: Verletzt der permanenten Informations-Austausch zwischen Autos und Datenanbietern die Privatsphäre des Passagiers?

Auf dem Hochseil der Jurisprudenz jonglieren derweil Rechtgelehrte mit den «Algorithms of Death». Ein computer-gesteuertes Fahrzeug mit Ausweichassistenzsystem rast auf der Überlandstrasse auf ein spielendes Kind mit Hund zu. Auf der potentiellen Ausweichspur kommen zwei Velofahrer entgegen. Das Computerprogramm muss entscheiden, wen das Auto totfahren soll: Kind, Hund; Biker? Das Gesetz sagt klar: Menschenleben dürfen nicht gegen einander aufgewogen werden. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes.» Nun – auch Designer von Software haben nicht immer ein einfaches Leben. Aber Juristen definitiv ein spannendes!

Seine Entwicklung basiert auf der statistischen Erkenntnis, dass gerade mal in einem von zehn Autos mehr als nur eine einzige Person sitzt – nämlich zwei. Dazu kommt: Gut 23 Stunden steht ein Auto täglich still – auf einem Parkplatz, am Strassenrand. Dritte – subjektiv gefärbte – Erkenntnis: Das Auto steht nie dort, wo man es braucht. Und unbestritten: Autofahren ist anstrengend und unnütze Zeitverschwendung.

Fazit: Autos der Zukunft müssen nur für eine Person Platz haben; sie müssen mit andern geteilt werden können; sie müssen bestellbar sein wie ein Taxi, denn dann spielt es keine Rolle, wo man es braucht. Und es muss – logisch –fahren, ohne die Aufmerksamkeit des Passagiers zu beanspruchen.

«cio» nennt Bach seine Sänfte der Zukunft, und «cio» erfüllt alle Wünsche des «homo urbanus activus et mobilis»: es ist gerade mal halb so gross wie ein Smart, hat nur zwei, 360°-drehende Räder. Eine ausgeklügelte Gyroskop-Technologie sorgt dafür, dass das Fahrzeug auch auf zwei Rädern nie umkippt. «2v2» («vehicle-to-vehicle»)- beziehungsweise «v2i» («vehicle-to-infrastructure»)-Kommunikation versorgt das Fahrzeug mit mehr Realtime-Informationen über Strassenzustand, Verkehr, Umgebung und Gefahrenherde, als das ein Fahrer dies je könnte; Apps dirigieren den «cio» präzise dorthin, wo er gebraucht wird. Und der Innenraum des Fahrzeuges ist ein einziger, gewölbter 270°-Flatscreen. Damit studiert der Passagier Unterlagen, schreibt Tagebuch, übt elektronisch Schlagzeug, skyped mit Freunden, bespricht sich mit Mitarbeitern, schaut CNN. Google, Audi – mit dessen Begleitung Bach seinen concept.car entwickelte –, Samsung und wer auch immer in diese Technologien involviert sein möge, sind bereit für die zeitnahe Lancierung eines solchen Fahrzeugs.

Ein Grund, weshalb wir trotz allem noch lange am Steuer und im Stau stehen werden, wurde Anfang September im «Center for Global Dialogue» der Swiss Re diskutiert. Das zweithöchste Hindernis ist die Harmonisierung der Verkehrsgesetzgebungen dieser Welt und angelsächsisches und römisch Recht unter einen Hut zu bringen – unter anderem. Wahrhaft herkulisch wird das Unterfangen, weil es ja nicht nur Versicherungen gibt, sondern auch Versicherungsjuristen.

Für sie sind Änderungen der Strassengesetze oder die Frage, ob beim Unfall eines selbstfahrenden Autos der Besitzer des Autos, der Autobauer oder der Software-Designer zivilrechtlich zu behaften sei, Pflicht- oder bestenfalls Kurzprogramm. Zur Kür werden die strafrechtlichen Aspekte des autonomen Fahrens: Ein Auto parkiert selbstfahrend und überfährt dabei ein am Boden spielendes Kleinkind. Grund: der Sensor der Parkhilfe war verdreckt. Handelte der Passagier fahrlässig, weil er seine gesetzlich zwingend vorgeschriebene «reasonable care» vernachlässigte und den Sensor nicht putzte? Auch der Datenschutz ist gefragt: Verletzt der permanenten Informations-Austausch zwischen Autos und Datenanbietern die Privatsphäre des Passagiers?

Auf dem Hochseil der Jurisprudenz jonglieren derweil Rechtgelehrte mit den «Algorithms of Death». Ein computer-gesteuertes Fahrzeug mit Ausweichassistenzsystem rast auf der Überlandstrasse auf ein spielendes Kind mit Hund zu. Auf der potentiellen Ausweichspur kommen zwei Velofahrer entgegen. Das Computerprogramm muss entscheiden, wen das Auto totfahren soll: Kind, Hund; Biker? Das Gesetz sagt klar: Menschenleben dürfen nicht gegen einander aufgewogen werden. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes.» Nun – auch Designer von Software haben nicht immer ein einfaches Leben. Aber Juristen definitiv ein spannendes!