Im ersten Teil wurden Probleme des Politischen – als Gesamtheit des Parteiensystems – offengelegt.

Schauen wir uns nun die Parteiströmungen anhand ihrer Ausrichtung an. Daraus würden sich, je nach Land, kleine (Nordkorea und China mit nur einer Partei und die USA mit nur zwei systemrelevanten Parteien) bis grössere Parteienlandschaften (u.a. Indien, Italien und Deutschland) abbilden. Dass es mehr Parteien gibt, kann als Ausdruck der zunehmenden Meinungsvielfalt gelten, – eine Konsequenz zunehmender Individualisierung –, die sich auch durch zunehmend individualisierte Machtansprüche einzelner Personen hervortut.

Wie im ersten Teil erwähnt, müssen sich politische Parteien untereinander abgrenzen, um so für Wählende unterscheidbar zu sein. Parteipolitische Abgrenzungen sind willkürlich, trennt sie doch, was nicht getrennt betrachtet werden sollte. Nur die Welt der Parteien ist unipolar. Die Parteien brauchen aber diese Unterscheide, um sich gegenseitig abzugrenzen. Nach innen vermitteln sie einer Partei Identität, nach aussen die Illusion von Wahlmöglichkeit.

Parteiideologie ist Kapital, das Wählerstimmen generieren soll.

Ideologien allein genügen im politischen Prozess (den Wahlen) jedoch nicht. Politische Parteien brauchen, um medial interessant zu sein, Feindbilder. Feinde dienen als Problemverursacher und ermöglichen es so den Parteien, sich als Heilsbringer anzubieten. Der deutsche Staatsrechtler Carl Schmitt drückte das so aus: «Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der grossen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erkannt wird.» (aus «Der Begriff des Politischen» 1927).

Schauen wir in die Welt: Der Zusammenschluss der Freunde zur Vernichtung der Feinde drückt sich in jedem Krieg aufs Neue aus. Krieg ist ein politisches Mittel, um die eigenen Absichten im Aussen und im Inneren, wenn nötig mit Gewalt, durchzusetzen.

In religionsbasierten Gesellschaften sind diese Feinde die «Andersgläubigen»; im Politischen die Andersdenkenden, vor allem wenn diese ihre Meinung auch in die Öffentlichkeit tragen. Die Aufklärung ist bei der Glaubensfreiheit stehen geblieben. Denk-, Meinungs- und Redefreiheit sind heute durch das Politische weit mehr bedroht.

Parteien: zum Fürchten und nicht zum Lieben

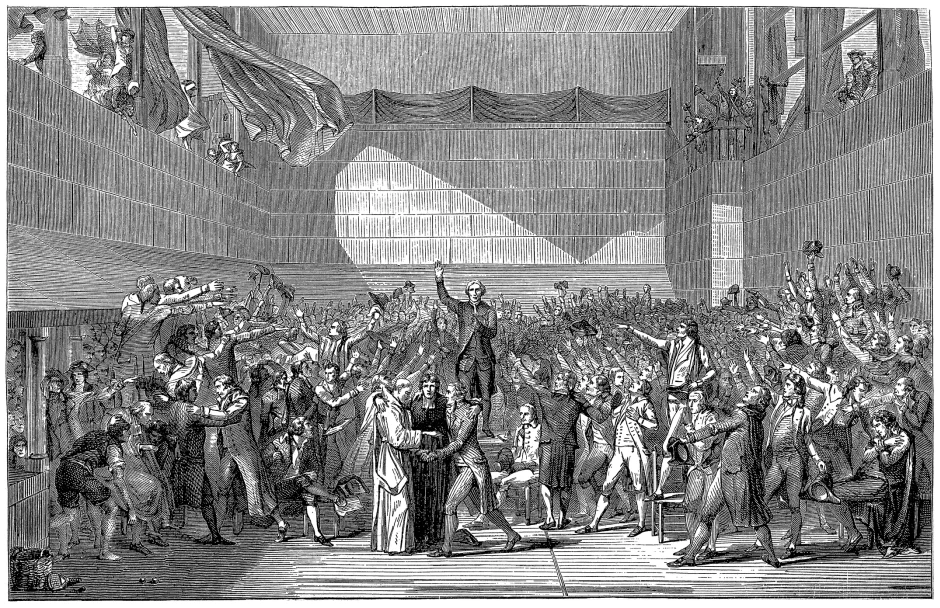

Herkömmlich werden parteipolitische Ideologien in politisch rechts versus politisch links unterteilt; dies hat sich international durchgesetzt. Die Zuschreibungen «links» und «rechts» beschrieb einst tatsächliche, räumliche Verhältnisse – und zwar in der aus der Französischen Revolution von 1789 hervorgegangenen französischen Nationalversammlung. Rechts vom Präsidenten der Nationalversammlung hatten die Monarchietreuen, der Adel und die Kirchenvertreter ihre Plätze und links vom Präsidenten die Revolutionäre. Dass rechts dem deutschen Wortstamm nach «rechts» auch Recht, recht haben und richtig bedeutet, hat die Francophonen sicher nicht beeinflusst. Doch scheint mir diese Sitzordnung keine zufällige. Im Mittelalter galt auch in Frankreich die rechte Hand als die «gute» Hand (die der Reinheit und Tugend), mit der auch Schwüre geleistet wurden, während die linke als unrein angesehen und sogar mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurde. Diese negative Konnotation der linken Hand war Teil einer breiten kulturellen Wahrnehmung. Die politische Linke hatte also einen Start auf dem «linken» Fuss.

Diese Sitzordnung wurde zu den politischen Chiffren rechts und links. Sie standen für konservativ (politisch rechts) und für progressiv (politisch links). Doch bezeichnen sie nur Positionen und keine Inhalte. Die politisch Rechte wollte in Frankreich der damaligen Zeit Bestehendes bewahren und die politische Linke, welche die Revolution anführten – wollten Veränderung. Darum wurde die politische Linke – selbst als sie sich zu profilieren begann – von den Mächtigen als Bedrohung angesehen und entsprechend bekämpft. Die politischen Inhalte, die wir heute mit rechts und links assoziieren, kamen jedoch erst im 19. Jahrhundert dazu.

Von Chiffren zu Inhalten; ein Versuch

Es ist klar, dass diese Positionen, wenn sie sich nicht auf etwas beziehen, keinen Sinn machen. Fehlt ein inhaltlicher Bezugsrahmen, sind sie sinnlos. So haben Parteien im letzten Jahrhundert angefangen, diese Positionen mit Inhalten zu füllen, obwohl weder damals noch heute eine Möglichkeit besteht, «links» oder «rechts» konsensfähig und eindeutig inhaltlich gegeneinander abzugrenzen.

Warum wollen «Linke» vehement nicht als «Rechte» und «Rechte» nicht als «Linke» eingestuft werden? Warum dieses Festhalten, wenn diese Positionen eigentlich nichts aussagen? Schauen wir zurück in die Zeit vor dem zweiten Teil des letzten paneuropäischen Krieges –, in welcher im Kontext des Politischen selten von «rechts» und «links» gesprochen wurde. Statt politisch «rechts» wurde von «völkisch» und «nationalistisch», statt von «links» von «kommunistisch» und «sozialistisch» gesprochen. Es waren diese Inhalte, die zu scheinbar unvereinbarer Polarisierung führten. Ein Blick in die jüngere Geschichte verrät uns uns warum.

Der Begriff des Völkischen ist eine Romantisierung des Volksbegriffes des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts (vor allem in Deutschland); eine Verklärung zu einer Zeit, als das Völkische in den Hintergrund treten und das individuell Menschliche in den Vordergrund treten wollte. In der politischen Rechten spielt – neben dem Machterhalt der etablierten Schichten, zu denen auch die Kirche gehörte, die Religion eine wichtige Rolle. Wie bereits erwähnt, diente sie einem völlig veralteten «Gott-Vertretungsglaube» auf Erden durch einige wenige Auserwählte. Die eigene Religion wurde dann auch den anderen gegenüber überhöht und als überlegen dargestellt. Religion wurde zur Staatskirche. Fremden gegenüber herrschte bestenfalls ein Klima des Duldens bis hin zur Verachtung, welche damals wie heute zu grauenhaften Auswüchsen führte und immer noch führt.

Der Begriff der Nation ist ein europäisches Konzept und stammt aus dem lateinischen «natio» – was so viel wie «Geburt» oder «Herkunft» bedeutet. Besonders nach den Napoleonischen Kriegen (im 19. Jahrhundert) erlebte er einen Aufschwung, der weltweit zur Bildung moderner Nationalstaaten führte, wie wir sie heute kennen. Der Begriff Nation wurde zunehmend mit dem Konzept des Staates verbunden (zum Nationalstaat). Beide Begriffe sind künstlich und postulieren eine Nation als Gemeinschaft von Menschen mit gemeinsamer Identität, die eine nationale Einheit bilden. Diese Einheit – so sehr sie von der politischen Rechten immer wieder beschworen wird – ist ebenso eine Verklärung wie das Völkische. Nationen sind Konglomerate, bestehend aus vielen Gruppierungen sprachlicher, religiöser, ethnischer Natur. Nationalbewusstsein muss immer künstlich gefördert werden.

Das gewaltigste solch nationalistischer Förderungsmittel ist der Krieg. Es besteht eine starke Tendenz, nicht nur der Linken, Nationalismus mit Rechtsextremismus gleichzusetzen. Gegen Rechtsextremismus ist, aus nachvollziehbaren Gründen, einfach zu polemisieren; nötigenfalls kann er heute sogar illegalisiert werden. Nationale Minderheiten müssen jedoch keineswegs eine rechtspopulistische Politik verfolgen, wenn sie mehr kulturelle Autonomie, wirtschaftliche Selbstverwaltung oder gar eine eigene Souveränität (Nationalität) einfordern.

Kriege – ein politisches Instrument – fördern die nationale Einheit, die es sonst nicht gibt. Was wir heute als politisch links wahrnehmen, lässt sich am besten einordnen als Reaktion auf die zunehmende einseitige Verteilung des Kapitals, welche im ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung und Privatisierung – als Wirtschaftskapitalismus – zu einer verstärkten Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensverteilung führte. Das führte der deutsche Philosoph und Gesellschaftstheoretiker Karl Marx (1818, Preussen – † 1883, England) in seinen Schriften aus.

Das Manifest der Kommunistischen Partei, welches er gemeinsam mit dem ebenfalls deutschen Philosophen und Gesellschaftstheoretiker Friedrich Engels (1820, Barmen – † 1895, England) verfasste, wurde die Bibel aller politischen Linken – und des aus dem Kommunismus hervorgehende Sozialismus. Im Staatssozialismus (in seinen unterschiedlichen Ausprägungen) wurde der Staat – genauer die Einheitspartei – zum denkenden und handelnden Subjekt und «das Volk» zum zu dominierenden Objekt degradiert. Privates wurde verstaatlicht, um die Einkommens- und Vermögensungleichheiten aufzuheben.

Ein weiteres Merkmal der politischen Linken ist, dass sie Religion ablehnt und ihre Entscheidung rein materialistisch-wissenschaftlich abgestützt wissen will. Ironischerweise ignoriert sie die Tatsache, dass jede Wissenschaft auf Glauben beruht (in der Wissenschaft wird von Hypothesen gesprochen). Der Staat gibt vor, welche Wissenschaft die richtige ist. Ein Apparatus wird aufgebaut, dessen einzige Aufgabe darin besteht, die Staatsdoktrinen mit Vehemenz zu vertreten und durchzusetzen. Das führt uns geradewegs in die Technokratien, die wir im Ansatz schon erkennen können, und untermauert den Glauben einer Staatsmacht, fern ab jeder Wissenschaftlichkeit.

Vernunft an und für sich ist keine schlechte Entscheidungsgrundlage. Problematisch wird es, wenn diese wissenschaftlich abgestützt werden muss. Die Geschichte der Wissenschaft lehrt uns, dass wissenschaftliche Erkenntnis rasch zum Irrtum werden kann, dafür genügt ein einziges abweichendes wissenschaftliches Ergebnis. Wissenschaft ist immer eine Momentaufnahme, die zudem auf Annahmen (Hypothesen) beruht, die richtig oder falsch sein können. Doch auch die Vernunft hält sich in Grenzen. Wessen Vernunft soll ausschlaggebend sein? Ist Vernunft nicht gerade deshalb vernünftig, weil sie für einen bestimmten, nicht wiederkehrenden Moment stimmig ist? Vernunft und Wissenschaft: nahe dran, doch ungeeignet als Gesetzesgrundlagen. Die eine, weil sie momentane Erkenntnis zementieren will; beide, weil sie den Menschen als Individuum ausklammern.

Diktaturen können sich nur durch permanente Überwachung der eigenen Bevölkerung am Leben erhalten, egal ob sie von links oder rechts kommen. Für die Stigmatisierung der politisch Rechten gibt es historische Gründe. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die sich selber als «völkisch», «nationalistisch» definiert hat – die Verwendung des Begriffs «Arbeiterpartei» könnte eher auf politisch links hindeuten – hat dazu geführt, dass der Begriff «rechts» oder «nationalistisch» für immer vergiftet wurde. Nicht nur in Deutschland grenzen sich politisch Linke gegen jegliche Form der Nationalstaatsliebe oder -treue als politisch rechts ab.

Politisch rechts geht gar nicht mehr. Doch war der auf dem Kommunismus fussende Staatssozialismus der nicht mehr existierenden Sowjetunion oder Chinas unter Mao Zedong weniger zerstörerisch als Nazideutschland? Ist der Gulag als weniger grauenvoll einzustufen als der Holocaust, auch wenn in letzterem, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, der industrialisierte Massen- und Völkermord in Erscheinung trat? Wir verdrängen, dass auch die beste Ideologie zur Diktatur werden kann.

Nun ist es ja nicht so, dass Parteien immer gleich progressiv oder konservativ bleiben. So vertrat in den Anfängen der Vereinigten Staaten die Republikanische Partei eine progressivere Agenda, indem sie sich unter anderem für die Abschaffung der Sklaverei und für Bürgerrechte einsetzte. Die Demokratische Partei hingegen – die sich übrigens nie als politisch Links einstufen würde (aus der in der US-Politik tief verankerten Panik vor dem Kommunismus, der sich so gar nicht mit dem eigenen Freiheitsverständnis vertragen wollte) – war damals stark mit den Interessen der Südstaaten verbunden und verteidigte die Sklaverei und die Rechte der Bundesstaaten. Beides würde heute als politisch rechts (als konservativ) eingestuft.

Im Laufe der Zeit haben sich die Ideologien und politischen Ausrichtungen beider Parteien jedoch geradezu diametral gewendet. Im 20. Jahrhundert, insbesondere während der Bürgerrechtsbewegung, änderten sich die Positionen, und die Demokratische Partei begann, sich stärker für soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte einzusetzen, während die Republikanische Partei eine konservativere Ausrichtung annahm. Also: links ist nicht immer links und rechts nicht immer rechts.

In der neueren Zeit haben sich zum Beispiel in Deutschland die SPD, die ursprüngliche politische Linke, die den Krieg als kapitalistisches Machtmittel grundsätzlich ablehnte und die in ihrem Anliegen pazifistische grüne Partei (auch links einzuordnen) dahingehend gewandelt, dass Krieg nun als Mittel zum Zweck unterstützt wird. Eine Bankrotterklärung beider «linken» Parteien und ein weiterer Beleg dafür, dass sich politische Parteien weder auf ihre Wahlversprechen, noch auf die Gründe für ihre Entstehung, beschränken lassen wollen. Die suggestive Kraft der politischen Einordnung «rechts» oder «links», die einen politischen Ordnungssinn zu befriedigen vermag, verblasst nicht zuletzt durch die Wendelhalspolitik der Parteien.

Die politische Mitte entsteht

Neben der Änderung der parteilichen Ausrichtung und dem Aufgeben fundamentaler Parteiprinzipen schälte sich eine neue politische Ausrichtung heraus: die politische Mitte. Die Verwendung des Begriffs «Mitte» in einem politischen Kontext wurde besonders im 19. und 20. Jahrhundert populär. Wir können das Phänomen der politischen Mitte als Aufweichung des mumifizierten politischen Denkens ansehen. Je extremer die Ansichten der unversöhnlichen politischen Linken und Rechten zu Tage traten, desto grösser wurde der Wunsch nach einer Annäherung zwischen diesen Extrempositionen. So begann sich die politische Landschaft zu diversifizieren, zwischen den beschriebenen Extremen bildeten sich Nuancen, als Ausdruck eines Versuches, die Extreme auszusöhnen. Mitte-Parteien – die sich gern als liberal bezeichnen – können weniger populistisch auftreten, da sie, je nach Thema, mal mehr nach links, mal mehr nach rechts tendieren. Statt einer starren Meinungsfront entsteht eine flüssige Dehnung. Die Folge davon ist, dass es Mitteparteien schwerer haben, sich zu positionieren, als «Fähnlein im Wind» wahrgenommen werden und schliesslich kleiner sind als ihre populistischen Nachbaren.

Wir könnten diese Diversifizierung des Politischen als Schritt in die richtige Richtung bezeichnen, würde nicht auch bei der politischen Mitte der elitäre Anspruch haften bleiben, die Menschen regieren zu müssen. Wenden wir uns darum im nächsten Teil des Essays der Frage nach dem Menschenbild des Politischen zu.