Den grössten Teil dessen, was wir wissen, haben wir alle ausserhalb der Schule gelernt. Schüler lernen das meiste ohne ihre Lehrer und häufig trotz dieser. Wir lernen sprechen, denken, lieben, fühlen, spielen, fluchen, politisieren und arbeiten, ohne dass ein Lehrer einen Anteil daran hätte. Ob Waisenkinder, geistig Behinderte oder Lehrersöhne, sie lernen das meiste von dem, was sie lernen, jenseits des für sie geplanten ‹Bildungsweges›». Dies schrieb Ivan Illich schon 1971 in seiner Streitschrift ‹Deschooling Society› – auf Deutsch erschienen 1972 als ‹Entschulung der Gesellschaft›. Aktuell ist das also nicht, und längst haben sich die Gemüter, die damals weltweit in grosse Erregung über diese Publikation gerieten, darüber beruhigt.

Sie haben es vorgezogen, sie zu vergessen, statt sich mit ihr zu konfrontieren und von ihr ärgern zu lassen. Und heute diskutieren wir über die Schule, als hätte es diesen Text nie gegeben.

Tatsächlich ist Lernen diejenige menschliche Tätigkeit, die am wenigsten der Manipulation durch andere bedarf. Das meiste Lernen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung. Es ist vielmehr das Ergebnis unbehinderter Interaktion in sinnvoller Umgebung.

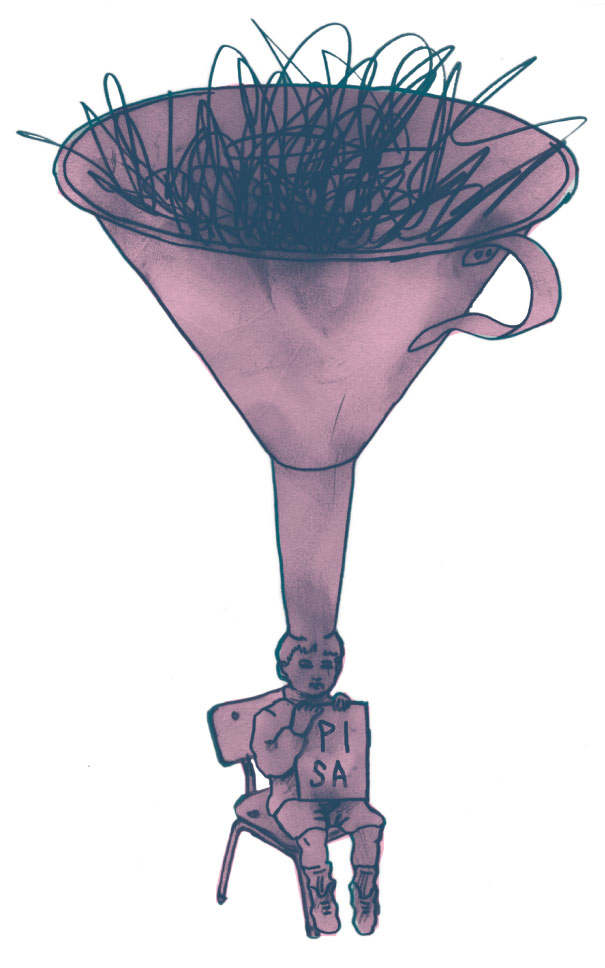

Dass in der Schule nichts gelernt wird, liesse sich notfalls verschmerzen, wenn doch sowieso das Wissenswerte ausserhalb der Schule gelernt wird. Es wäre dann schlimmstenfalls kostbare Zeit verplempert worden. Tatsache aber ist, dass die Schule in dem, worin sie die ihr Anvertrauten unterweist, sehr effizient ist. Ihr heimlicher Lehrplan ist durchdringend wirksam.

Ich unterstelle also, dass die Schule neben einem offiziellen Lehrplan einen heimlichen verfolgt, einen also, der der Sichtbarkeit und der ins Auge springenden Kenntlichkeit entzogen ist. Offiziell ist die Schule eine Veranstaltung, deren höchstes Bestreben es ist, möglichst viele, im Idealfall alle Mitglieder der Gesellschaft, möglichst viel lernen zu lassen, um die Teilhabechancen jedes einzelnen zu mehren und seine oder ihre Lebensaussichten zu verbessern.

Das klingt gut und edel und ist einer demokratischen Gesellschaft würdig. Das Zauberwort, das die Bildungsbemühungen adelt, heisst Chancengleichheit.

Doch das ist reiner Etikettenschwindel: Es wäre ein Desaster, wenn tatsächlich alle die Chance bekämen, der Weihen der höheren Bildung teilhaftig zu werden und mit dem Abiturzeugnis in der Tasche die Schule zu verlassen. Denn: «If everybody stands on tiptoes, no-one sees better» sagt Fred Hirsch in seiner Studie über die Social Limits to Growth. Wenn alle auf den Zehenspitzen stehen, sieht niemand besser. Will sagen, die Schule muss ganz unbedingt ihre Veranstaltung so einrichten, dass nicht alle in ihr reüssieren können. Das ist ihr Beitrag zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens. Wie sollte man, wenn alle die Chance zum Schulerfolg bekämen, den Menschen erklären, warum in einer demokratischen Gesellschaft, in der das gleiche Recht für alle gilt, die einen im Dunkeln landen und die andern im Licht. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe der Schule, dafür zu sorgen, dass diese Sortierung ohne Tumult vonstatten geht, weil nämlich die Erfolglosen glauben, dass sie sich ihr Versagen selbst zuzuschreiben haben. Es hat eben nicht zu mehr gereicht.

Wenn sich die Schule tatsächlich daranmachen wollte, allen eine Chance zu eröffnen, das ihnen Gemässe zur Erscheinung und zum Leuchten zu bringen und es zu seiner vollen Möglichkeit zu entfalten, dann gäbe es nichts mehr zu zensieren. Denn die Zensur dient ja ausschliesslich dazu, die drop outs zu identifizieren und sie ihrer Selbstachtung zu berauben.

Auch eine gut kaschierte Wahrheit über die Schule: Sie ist nicht daran interessiert, an ihren Schülern Könnerschaften zu entdecken und diese für die Bildung aller in Gebrauch zu nehmen, sondern daran sie bei ihren Unfähigkeiten, Unzulänglichkeiten, bei ihren Schwächen, Mängeln und Fehlern zu behaften, denn nur dann kann sie den Glauben an ihre Unentbehrlichkeit nähren. Daraus entsteht auch die irrige Vorstellung, dass Menschen zum Lernen nicht gemacht seien. Tatsächlich muss man nur kleine Kinder dabei beobachten, wie sie sich mit nicht ermüdendem Eifer bemühen, diese oder jene selbstgesetzte Aufgabe zu bewältigen, um zu verstehen, dass die Angeödetheit, mit der junge Leute der Lernanforderung begegnen, nicht etwa eine anthropologische Konstante ist, sondern ein von der verfassten Pflichtschule erzielter ‹Erfolg›. Erst wenn die Lernlust den Kindern ausgetrieben wurde, werden sie ja schulreif, reif für Beschulung.

Und noch ein weiteres Element des heimlichen Lehrplans dient der Schule zur Rechtfertigung: die Annahme nämlich, dass in der Bildung wie andernorts Konkurrenz der entscheidende Motor ist, um die schüttere Lernbegeisterung aufzumöbeln. Die Schule lehrt, dass mein Lernerfolg umso grösser ist, je mehr andere ich hinter mir lasse oder drastischer noch, zur Strecke bringe. Schulisches Lernen ist ein Nullsummenspiel, bei dem es nicht darauf ankommt, Einsicht und Erkenntnis zu gewinnen, sondern Sieger zu sein.

Gänzlich selbstverständlich und also unbezweifelt ist auch die Praxis, die Lernenden in Rudeln von Gleichaltrigen zusammenzufassen, weil man glaubt, so das Lernen zu optimieren. Aber wieso soll ich die besten Lernbedingungen dann vorfinden, wenn ich ganz unter meinesgleichen bleibe? Es ist ja im Gegenteil nicht sehr anregend, wenn lauter Gleichaltrige die gleichen Aufgaben vorgesetzt bekommen und alle an denselben Standards gemessen werden. Solche Vereinheitlichung dient keinesfalls ihrer Bildung, sondern schafft die Möglichkeit, Lernen verfahrensmässig zu organisieren und die Vergleichbarkeit der Lernenden sicherzustellen.

Und auch das gehört zum schulischen Ritual unverrückbar dazu, dass das Lernen in 45 Minuteneinheiten zerhackt wird. Wehe, wenn sich wider Erwarten doch ein Interesse am Gegenstand regt, wenn die Schüler sich verfangen und in eine Sache mit Leib und Seele hineingeraten. Die Schulglocke sorgt dafür, dass sie schnell wieder abgekühlt werden. Enthusiasmus interruptus. Die vier Tugenden, die Erich Fromm als Vorbedingung einer jeden Fähigkeit benennt, nämlich dass sie mit Konzentration, Disziplin, Geduld und l Ernst erlernt werde, wird Schülern wie Lehrern in der Schule systematisch abtrainiert.

All das ist fatal und macht die Schule zu einem unwirtlichen, ungastlichen Ort, an dem die Möglichkeit, sich zu bilden, der Möglichkeit, entweder Erfolge einzuheimsen oder zu versagen, geopfert wird.

Die Schule ist ein Ort, in dem die Menschen nicht dürfen, was sie sollen. Nicht zu dürfen, was man gleichzeitig soll, das ist in der Tat eine Situation, auf die man nur in dreierlei Weise reagieren kann. Man kann an ihr krank werden, man kann gewalttätig werden oder sich in völlige Gleichgültigkeit flüchten. Es gab einmal einen Film mit James Dean in der Hauptrolle, der die junge Generation mit dem Titel «Denn sie wissen nicht, was sie tun», porträtierte. In Anlehnung an diesen Titel nun also die Feststellung: Denn sie dürfen nicht, was sie sollen.

Sie sollen lernen, sich sozial und rücksichtsvoll, kooperativ und solidarisch zu benehmen, aber belohnt werden sie dafür, dass sie andere in der härter werdenden Konkurrenz des Ausbildungsalltags zur Strecke bringen. Der Lernerfolg misst sich nicht nach dem, was ihnen aufgegangen ist, oder was sie beunruhigt oder zum Zweifel ermutigt hat, was Fragen hat entstehen lassen, die sie unbedingt weiterverfolgen wollen, sondern an eben diesen bedrohlich schwankenden Bewegungen auf der Vergleichsskala, die ihnen jeden Mitbewerber um die begehrten Spitzenpositionen brenzlig werden lassen.

Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, aber sie leben in einer Welt, in der es für sie nichts zu verantworten gibt, weil alles so unverrückbar feststeht, dass sie nur noch befolgen können, was ihnen vorgeschrieben ist. Der Radius ihres Wirken-Könnens ist ja nicht annähernd so gross, wie der ihres Bewirkt-Werdens.

Sie sollen lernen, Vertrauen zu haben und zuversichtlich zu sein, erfahren aber beständig, dass man ihnen nicht traut, weshalb sie mit Kontrolle und Überwachung drangsaliert und mit Zensuren diszipliniert und entwertet werden.

Sie sollen kreativ und erfinderisch sein, werden aber mit Dingen überschüttet, und in Verfahren eingefädelt, die jede eigene Idee im Keim ersticken.

Sie sollen redlich und aufrichtig sein und werden von Kindesbeinen daran gewöhnt, sich vorteilhaft ins Bild zu setzen, Schwächen und Scheitern gut zu kaschieren und an sich selbst nur gelten zu lassen, was gefällt.

Sie sollen Persönlichkeit entwickeln, erfahren aber, dass sie nur noch als Kontoposten in Budgetkalkulationen vorkommen. Nicht wer sie sind, steht in Frage, sondern, wieviel sie kosten.

Wir haben unsere gesellschaftlichen Verhältnisse so eingerichtet, dass Autorität, Ansehen und Macht demjenigen zukommt, der andere am nachhaltigsten und durchdringendsten zu schädigen versteht. Je mehr Mitwesen ich abhänge im ‹rat-race› um die guten Posten, je mehr ich den meisten vorenthalten kann, je mehr eigene Vorteile ich zu Lasten anderer akkumuliere, desto besser, will sagen angesehener stehe ich da, desto mehr Anspruch auf Gefolgschaft der Vielen kann ich geltend machen. Erfolg wird also in Einheiten von Schaden, den ich andern zufügen kann, verrechnet. Und wir Pädagogen sind dazu ausersehen, durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass die Vorteilssucht hemmungslos wird. Pädagogik soll der entfesselten Egomanie, die das Triebwerk der modernen Gesellschaft ist und die darum nicht nur geduldet sondern sakrosankt ist, Zügel anlegen, damit die Wolfsnaturen nicht ungebändigt, sondern zivilisiert gegeneinander wüten.

Wohlgemerkt, ich rede nicht davon, dass wir den Versuch unternehmen sollten, das Unvereinbare vereinbar zu machen, der Geldlogik irgendwie Spuren von Anstand einzuhauchen, sie moralisch ein wenig aufzupäppeln, um sie und uns vor ihren schlimmsten Auswüchsen zu bewahren. Ich spreche davon, dass wir überall, in den Institutionen und ausserhalb ihrer, Nischen finden und gründen sollten, die sich gegen die Zumutung der paradoxen Anforderungen sperren, gastliche Orte eben, da wir uns versammeln, um freundschaftlich und aufeinander hörend miteinander nachzudenken. Es geht nicht darum, es etwas besser zu machen, sondern es ganz anders zu machen, im Abseits, im Windschatten, bei jeder Gelegenheit.

Was wir den Jüngeren am sträflichsten vorenthalten, ist nicht der Lebensspass, sondern die Teilhabe am Lebensernst, die Erfahrung, dass es auf sie wirklich ankommt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass derjenige, der nie im Auge eines Andern eine auf ihn gerichtete Hoffnung hat aufglimmen sehen, entweder verkümmert oder um sich schlägt. Und das meint ja vielleicht im Tiefsten der Begriff des Lebensernstes, dass da jemand ist, ‹der auf mich zählt, dem ich für meine Handlungen verantwortlich bin›, so Paul Ricoeur. «Um verlässlich zu sein», schreibt er, «muss man das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Um das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, muss dieser andere auf uns angewiesen sein. ‹Wer braucht mich? › ist eine Frage, die der moderne Kapitalismus völlig zu negieren scheint. Das System strahlt Gleichgültigkeit aus.

Was Aristoteles einmal über die Stadt sagte, das könnte auch in die Gründungsakte einer erst noch auszudenkenden Schule geschrieben werden. Er stellt fest, dass eine Stadt aus unterschiedlichen Menschen gemacht werde, und dass ähnliche Menschen keine Stadt zuwege brächten.

Doch gerade zur Tilgung der Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Schuleinwohner werden die hochgelobten Standards etabliert, die alle vergleichbar machen sollen, damit jedem ‹output› sein Marktwert zugemessen werde und damit die Kosten der ‹Inputs› penibel kalkuliert werden können. Was die Schule ausmacht, ist eben nicht mehr, dass sie aus verschiedenen Menschen gebildet wird. Stattdessen ist nur noch die Rede von Verfahren, von Evaluation, Modularisierung, Schlüsselqualifikationen, Credit Points, Vergleichbarkeiten, Angebotsprofilen, outputorientierten Angebotsketten, effizienten Kontrollen, Qualitätssicherung und Marktchancen. Die Maschinierung des Lernens schreitet voran und wie bei aller Maschinierung ist die Besonderheit, der Einzelfall, die Singularität ein Störelement. Vereinheitlichung und Wiederholbarkeit sind die Prinzipien maschinellen Funktionierens.

Was wäre, wenn unser lebhaftestes Interesse nicht der Vergleichbarkeit aller, sondern der vollkommenen Unvergleichlichkeit, der absoluten Einzigartigkeit eines jeden einzelnen gälte? Was wäre, wenn wir der Überraschung, dem Unerwartbaren und Staunenswerten in der Schule Gastrecht gewährten? Was wäre, wenn wir statt der alles durchherrschenden Konkurrenz der Freundschaft und Befreundung Vorrang gäben, wenn wir also die Schule als einen gastlichen Ort begriffen, in dem die Gastfreundschaft das Miteinander regelt? Und was, wenn an die Stelle der Wissensvermittlung und Qualifikation das Denken und das Fragen träte?

Dem Denken ist nicht viel Erfolg beschieden. Es ist nicht, wie man heute sagt ergebnisorientiert, es bringt keine Produkte hervor. Vier Eigenheiten sagt Heidegger dem Denken nach, die alle das Denken als eine Daseinsbestimmung der Schule zu disqualifizieren scheinen, denn es sind recht eigentlich keine Eigenschaften des Denkens, sondern Untauglichkeitserklärungen. «Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften. Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit. Das Denken löst keine Welträtsel. Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum Handeln.» Wozu aber dann soll es gut sein? Denken scheint die nutzloseste aller Tätigkeiten zu sein. Es führt zu nichts. Und doch wurde es schon zu Sokrates Zeiten als so gefährlich angesehen, dass es mit dem Tode bestraft wurde. Gerade, dass es zu nichts führt, macht, dass es unaufhörlich weitergehen muss. Es vermehrt nicht die Antworten, sondern die Fragen. Das hat wohl Kafka gemeint, als er sagte, wir sollten unsere Zeit nicht an Bücher verschwenden, die nicht wie ein Eispickel über uns kämen und das, was in unserem Schädel gefroren sei, zertrümmerten. Denken zersetzt alle Gewissheit. Gewissheit ist die Zwillingsschwester des Fanatismus. Wer seiner Sache gewiss ist, der duldet keinen Widerspruch, der wird eisenhart und unbeugsam im Durchsetzen seines Willens, von keinem Zweifel angekränkelt.

Hannah Arendt fragt: «Könnte vielleicht das Denken als solches – die Gewohnheit alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse oder den speziellen Inhalt – zu den Bedingungen gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prädisponieren, Böses zu tun?»

-----------------------

Marianne Gronemeyer (*1941) war zunächst Lehrerin und studierte danach Sozialwissenschaften. 1987 bis 2006 war sie Professorin für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule Wiesbaden. Marianne Gronemeyer, eine fundierte Kritikerin der modernen Konsumgesellschaft sowie der Versäumnisangst des modernen Menschen erhielt 2011 u.a. Den Salzburger Landespreis für Zukunftsforsschung. Der vorliegende Text ist die gekürzte Version eines Vortrags, den sie Ende 2012 zum Thema «Wie wäre es, Schule zu machen» an der Ringvorlesung der Fachhochschule Nordwestschweiz hielt. Von Marianne Gronemeyer sind u.a. erschienen

Die Macht der Bedürfnisse – Überfluss und Knappheit. 2002

Simple Wahrheiten und warum ihnen nicht zu trauen ist. 2006

Genug ist genug – über die Kunst des Aufhörens. 2008

Das Leben als letzte Gelegenheit: Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. 4. Auflage, 2012

Wer arbeitet, sündigt – ein Plädoyer für gute Arbeit. 2012.

www.marianne-gronemeyer.de

Sie haben es vorgezogen, sie zu vergessen, statt sich mit ihr zu konfrontieren und von ihr ärgern zu lassen. Und heute diskutieren wir über die Schule, als hätte es diesen Text nie gegeben.

Tatsächlich ist Lernen diejenige menschliche Tätigkeit, die am wenigsten der Manipulation durch andere bedarf. Das meiste Lernen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung. Es ist vielmehr das Ergebnis unbehinderter Interaktion in sinnvoller Umgebung.

Dass in der Schule nichts gelernt wird, liesse sich notfalls verschmerzen, wenn doch sowieso das Wissenswerte ausserhalb der Schule gelernt wird. Es wäre dann schlimmstenfalls kostbare Zeit verplempert worden. Tatsache aber ist, dass die Schule in dem, worin sie die ihr Anvertrauten unterweist, sehr effizient ist. Ihr heimlicher Lehrplan ist durchdringend wirksam.

Ich unterstelle also, dass die Schule neben einem offiziellen Lehrplan einen heimlichen verfolgt, einen also, der der Sichtbarkeit und der ins Auge springenden Kenntlichkeit entzogen ist. Offiziell ist die Schule eine Veranstaltung, deren höchstes Bestreben es ist, möglichst viele, im Idealfall alle Mitglieder der Gesellschaft, möglichst viel lernen zu lassen, um die Teilhabechancen jedes einzelnen zu mehren und seine oder ihre Lebensaussichten zu verbessern.

Das klingt gut und edel und ist einer demokratischen Gesellschaft würdig. Das Zauberwort, das die Bildungsbemühungen adelt, heisst Chancengleichheit.

Doch das ist reiner Etikettenschwindel: Es wäre ein Desaster, wenn tatsächlich alle die Chance bekämen, der Weihen der höheren Bildung teilhaftig zu werden und mit dem Abiturzeugnis in der Tasche die Schule zu verlassen. Denn: «If everybody stands on tiptoes, no-one sees better» sagt Fred Hirsch in seiner Studie über die Social Limits to Growth. Wenn alle auf den Zehenspitzen stehen, sieht niemand besser. Will sagen, die Schule muss ganz unbedingt ihre Veranstaltung so einrichten, dass nicht alle in ihr reüssieren können. Das ist ihr Beitrag zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens. Wie sollte man, wenn alle die Chance zum Schulerfolg bekämen, den Menschen erklären, warum in einer demokratischen Gesellschaft, in der das gleiche Recht für alle gilt, die einen im Dunkeln landen und die andern im Licht. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe der Schule, dafür zu sorgen, dass diese Sortierung ohne Tumult vonstatten geht, weil nämlich die Erfolglosen glauben, dass sie sich ihr Versagen selbst zuzuschreiben haben. Es hat eben nicht zu mehr gereicht.

Wenn sich die Schule tatsächlich daranmachen wollte, allen eine Chance zu eröffnen, das ihnen Gemässe zur Erscheinung und zum Leuchten zu bringen und es zu seiner vollen Möglichkeit zu entfalten, dann gäbe es nichts mehr zu zensieren. Denn die Zensur dient ja ausschliesslich dazu, die drop outs zu identifizieren und sie ihrer Selbstachtung zu berauben.

Auch eine gut kaschierte Wahrheit über die Schule: Sie ist nicht daran interessiert, an ihren Schülern Könnerschaften zu entdecken und diese für die Bildung aller in Gebrauch zu nehmen, sondern daran sie bei ihren Unfähigkeiten, Unzulänglichkeiten, bei ihren Schwächen, Mängeln und Fehlern zu behaften, denn nur dann kann sie den Glauben an ihre Unentbehrlichkeit nähren. Daraus entsteht auch die irrige Vorstellung, dass Menschen zum Lernen nicht gemacht seien. Tatsächlich muss man nur kleine Kinder dabei beobachten, wie sie sich mit nicht ermüdendem Eifer bemühen, diese oder jene selbstgesetzte Aufgabe zu bewältigen, um zu verstehen, dass die Angeödetheit, mit der junge Leute der Lernanforderung begegnen, nicht etwa eine anthropologische Konstante ist, sondern ein von der verfassten Pflichtschule erzielter ‹Erfolg›. Erst wenn die Lernlust den Kindern ausgetrieben wurde, werden sie ja schulreif, reif für Beschulung.

Und noch ein weiteres Element des heimlichen Lehrplans dient der Schule zur Rechtfertigung: die Annahme nämlich, dass in der Bildung wie andernorts Konkurrenz der entscheidende Motor ist, um die schüttere Lernbegeisterung aufzumöbeln. Die Schule lehrt, dass mein Lernerfolg umso grösser ist, je mehr andere ich hinter mir lasse oder drastischer noch, zur Strecke bringe. Schulisches Lernen ist ein Nullsummenspiel, bei dem es nicht darauf ankommt, Einsicht und Erkenntnis zu gewinnen, sondern Sieger zu sein.

Gänzlich selbstverständlich und also unbezweifelt ist auch die Praxis, die Lernenden in Rudeln von Gleichaltrigen zusammenzufassen, weil man glaubt, so das Lernen zu optimieren. Aber wieso soll ich die besten Lernbedingungen dann vorfinden, wenn ich ganz unter meinesgleichen bleibe? Es ist ja im Gegenteil nicht sehr anregend, wenn lauter Gleichaltrige die gleichen Aufgaben vorgesetzt bekommen und alle an denselben Standards gemessen werden. Solche Vereinheitlichung dient keinesfalls ihrer Bildung, sondern schafft die Möglichkeit, Lernen verfahrensmässig zu organisieren und die Vergleichbarkeit der Lernenden sicherzustellen.

Und auch das gehört zum schulischen Ritual unverrückbar dazu, dass das Lernen in 45 Minuteneinheiten zerhackt wird. Wehe, wenn sich wider Erwarten doch ein Interesse am Gegenstand regt, wenn die Schüler sich verfangen und in eine Sache mit Leib und Seele hineingeraten. Die Schulglocke sorgt dafür, dass sie schnell wieder abgekühlt werden. Enthusiasmus interruptus. Die vier Tugenden, die Erich Fromm als Vorbedingung einer jeden Fähigkeit benennt, nämlich dass sie mit Konzentration, Disziplin, Geduld und l Ernst erlernt werde, wird Schülern wie Lehrern in der Schule systematisch abtrainiert.

All das ist fatal und macht die Schule zu einem unwirtlichen, ungastlichen Ort, an dem die Möglichkeit, sich zu bilden, der Möglichkeit, entweder Erfolge einzuheimsen oder zu versagen, geopfert wird.

Die Schule ist ein Ort, in dem die Menschen nicht dürfen, was sie sollen. Nicht zu dürfen, was man gleichzeitig soll, das ist in der Tat eine Situation, auf die man nur in dreierlei Weise reagieren kann. Man kann an ihr krank werden, man kann gewalttätig werden oder sich in völlige Gleichgültigkeit flüchten. Es gab einmal einen Film mit James Dean in der Hauptrolle, der die junge Generation mit dem Titel «Denn sie wissen nicht, was sie tun», porträtierte. In Anlehnung an diesen Titel nun also die Feststellung: Denn sie dürfen nicht, was sie sollen.

Sie sollen lernen, sich sozial und rücksichtsvoll, kooperativ und solidarisch zu benehmen, aber belohnt werden sie dafür, dass sie andere in der härter werdenden Konkurrenz des Ausbildungsalltags zur Strecke bringen. Der Lernerfolg misst sich nicht nach dem, was ihnen aufgegangen ist, oder was sie beunruhigt oder zum Zweifel ermutigt hat, was Fragen hat entstehen lassen, die sie unbedingt weiterverfolgen wollen, sondern an eben diesen bedrohlich schwankenden Bewegungen auf der Vergleichsskala, die ihnen jeden Mitbewerber um die begehrten Spitzenpositionen brenzlig werden lassen.

Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, aber sie leben in einer Welt, in der es für sie nichts zu verantworten gibt, weil alles so unverrückbar feststeht, dass sie nur noch befolgen können, was ihnen vorgeschrieben ist. Der Radius ihres Wirken-Könnens ist ja nicht annähernd so gross, wie der ihres Bewirkt-Werdens.

Sie sollen lernen, Vertrauen zu haben und zuversichtlich zu sein, erfahren aber beständig, dass man ihnen nicht traut, weshalb sie mit Kontrolle und Überwachung drangsaliert und mit Zensuren diszipliniert und entwertet werden.

Sie sollen kreativ und erfinderisch sein, werden aber mit Dingen überschüttet, und in Verfahren eingefädelt, die jede eigene Idee im Keim ersticken.

Sie sollen redlich und aufrichtig sein und werden von Kindesbeinen daran gewöhnt, sich vorteilhaft ins Bild zu setzen, Schwächen und Scheitern gut zu kaschieren und an sich selbst nur gelten zu lassen, was gefällt.

Sie sollen Persönlichkeit entwickeln, erfahren aber, dass sie nur noch als Kontoposten in Budgetkalkulationen vorkommen. Nicht wer sie sind, steht in Frage, sondern, wieviel sie kosten.

Wir haben unsere gesellschaftlichen Verhältnisse so eingerichtet, dass Autorität, Ansehen und Macht demjenigen zukommt, der andere am nachhaltigsten und durchdringendsten zu schädigen versteht. Je mehr Mitwesen ich abhänge im ‹rat-race› um die guten Posten, je mehr ich den meisten vorenthalten kann, je mehr eigene Vorteile ich zu Lasten anderer akkumuliere, desto besser, will sagen angesehener stehe ich da, desto mehr Anspruch auf Gefolgschaft der Vielen kann ich geltend machen. Erfolg wird also in Einheiten von Schaden, den ich andern zufügen kann, verrechnet. Und wir Pädagogen sind dazu ausersehen, durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass die Vorteilssucht hemmungslos wird. Pädagogik soll der entfesselten Egomanie, die das Triebwerk der modernen Gesellschaft ist und die darum nicht nur geduldet sondern sakrosankt ist, Zügel anlegen, damit die Wolfsnaturen nicht ungebändigt, sondern zivilisiert gegeneinander wüten.

Wohlgemerkt, ich rede nicht davon, dass wir den Versuch unternehmen sollten, das Unvereinbare vereinbar zu machen, der Geldlogik irgendwie Spuren von Anstand einzuhauchen, sie moralisch ein wenig aufzupäppeln, um sie und uns vor ihren schlimmsten Auswüchsen zu bewahren. Ich spreche davon, dass wir überall, in den Institutionen und ausserhalb ihrer, Nischen finden und gründen sollten, die sich gegen die Zumutung der paradoxen Anforderungen sperren, gastliche Orte eben, da wir uns versammeln, um freundschaftlich und aufeinander hörend miteinander nachzudenken. Es geht nicht darum, es etwas besser zu machen, sondern es ganz anders zu machen, im Abseits, im Windschatten, bei jeder Gelegenheit.

Was wir den Jüngeren am sträflichsten vorenthalten, ist nicht der Lebensspass, sondern die Teilhabe am Lebensernst, die Erfahrung, dass es auf sie wirklich ankommt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass derjenige, der nie im Auge eines Andern eine auf ihn gerichtete Hoffnung hat aufglimmen sehen, entweder verkümmert oder um sich schlägt. Und das meint ja vielleicht im Tiefsten der Begriff des Lebensernstes, dass da jemand ist, ‹der auf mich zählt, dem ich für meine Handlungen verantwortlich bin›, so Paul Ricoeur. «Um verlässlich zu sein», schreibt er, «muss man das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Um das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, muss dieser andere auf uns angewiesen sein. ‹Wer braucht mich? › ist eine Frage, die der moderne Kapitalismus völlig zu negieren scheint. Das System strahlt Gleichgültigkeit aus.

Was Aristoteles einmal über die Stadt sagte, das könnte auch in die Gründungsakte einer erst noch auszudenkenden Schule geschrieben werden. Er stellt fest, dass eine Stadt aus unterschiedlichen Menschen gemacht werde, und dass ähnliche Menschen keine Stadt zuwege brächten.

Doch gerade zur Tilgung der Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Schuleinwohner werden die hochgelobten Standards etabliert, die alle vergleichbar machen sollen, damit jedem ‹output› sein Marktwert zugemessen werde und damit die Kosten der ‹Inputs› penibel kalkuliert werden können. Was die Schule ausmacht, ist eben nicht mehr, dass sie aus verschiedenen Menschen gebildet wird. Stattdessen ist nur noch die Rede von Verfahren, von Evaluation, Modularisierung, Schlüsselqualifikationen, Credit Points, Vergleichbarkeiten, Angebotsprofilen, outputorientierten Angebotsketten, effizienten Kontrollen, Qualitätssicherung und Marktchancen. Die Maschinierung des Lernens schreitet voran und wie bei aller Maschinierung ist die Besonderheit, der Einzelfall, die Singularität ein Störelement. Vereinheitlichung und Wiederholbarkeit sind die Prinzipien maschinellen Funktionierens.

Was wäre, wenn unser lebhaftestes Interesse nicht der Vergleichbarkeit aller, sondern der vollkommenen Unvergleichlichkeit, der absoluten Einzigartigkeit eines jeden einzelnen gälte? Was wäre, wenn wir der Überraschung, dem Unerwartbaren und Staunenswerten in der Schule Gastrecht gewährten? Was wäre, wenn wir statt der alles durchherrschenden Konkurrenz der Freundschaft und Befreundung Vorrang gäben, wenn wir also die Schule als einen gastlichen Ort begriffen, in dem die Gastfreundschaft das Miteinander regelt? Und was, wenn an die Stelle der Wissensvermittlung und Qualifikation das Denken und das Fragen träte?

Dem Denken ist nicht viel Erfolg beschieden. Es ist nicht, wie man heute sagt ergebnisorientiert, es bringt keine Produkte hervor. Vier Eigenheiten sagt Heidegger dem Denken nach, die alle das Denken als eine Daseinsbestimmung der Schule zu disqualifizieren scheinen, denn es sind recht eigentlich keine Eigenschaften des Denkens, sondern Untauglichkeitserklärungen. «Denken führt zu keinem Wissen wie die Wissenschaften. Das Denken bringt keine nutzbare Lebensweisheit. Das Denken löst keine Welträtsel. Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum Handeln.» Wozu aber dann soll es gut sein? Denken scheint die nutzloseste aller Tätigkeiten zu sein. Es führt zu nichts. Und doch wurde es schon zu Sokrates Zeiten als so gefährlich angesehen, dass es mit dem Tode bestraft wurde. Gerade, dass es zu nichts führt, macht, dass es unaufhörlich weitergehen muss. Es vermehrt nicht die Antworten, sondern die Fragen. Das hat wohl Kafka gemeint, als er sagte, wir sollten unsere Zeit nicht an Bücher verschwenden, die nicht wie ein Eispickel über uns kämen und das, was in unserem Schädel gefroren sei, zertrümmerten. Denken zersetzt alle Gewissheit. Gewissheit ist die Zwillingsschwester des Fanatismus. Wer seiner Sache gewiss ist, der duldet keinen Widerspruch, der wird eisenhart und unbeugsam im Durchsetzen seines Willens, von keinem Zweifel angekränkelt.

Hannah Arendt fragt: «Könnte vielleicht das Denken als solches – die Gewohnheit alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse oder den speziellen Inhalt – zu den Bedingungen gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prädisponieren, Böses zu tun?»

-----------------------

Marianne Gronemeyer (*1941) war zunächst Lehrerin und studierte danach Sozialwissenschaften. 1987 bis 2006 war sie Professorin für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule Wiesbaden. Marianne Gronemeyer, eine fundierte Kritikerin der modernen Konsumgesellschaft sowie der Versäumnisangst des modernen Menschen erhielt 2011 u.a. Den Salzburger Landespreis für Zukunftsforsschung. Der vorliegende Text ist die gekürzte Version eines Vortrags, den sie Ende 2012 zum Thema «Wie wäre es, Schule zu machen» an der Ringvorlesung der Fachhochschule Nordwestschweiz hielt. Von Marianne Gronemeyer sind u.a. erschienen

Die Macht der Bedürfnisse – Überfluss und Knappheit. 2002

Simple Wahrheiten und warum ihnen nicht zu trauen ist. 2006

Genug ist genug – über die Kunst des Aufhörens. 2008

Das Leben als letzte Gelegenheit: Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit. 4. Auflage, 2012

Wer arbeitet, sündigt – ein Plädoyer für gute Arbeit. 2012.

www.marianne-gronemeyer.de