«Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» hiess sein neuestes Buch, und allein schon der Titel übte eine Faszination auf mich aus. Er vereinigte zwei Dinge in sich, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten: den Fussball und das Gefühl der Angst. Dass der junge österreichische Autor, Peter Handke, nicht den Penalty in den Mittelpunkt stellte, sondern die Angst des Tormanns, dass er in einer genauen Sprache beschrieb, wie die Hauptperson der Geschichte, ein Mann namens Bloch, alles immer bedrängender und bewusster erlebt, so bewusst, dass er gar nicht mehr leben kann, das entsprach mir sehr, weil auch ich den Dingen immer mehr auf den Grund gehen wollte.

Für unser literarisches Blatt lobte ich das Buch in den höchsten Tönen. «Durch die Person Blochs», schrieb ich, «formuliert Handke, was wir tagsüber wahrnehmen, worüber wir nachdenken – was wir aber für nicht genug wichtig halten, um es zu verarbeiten. Bloch wird beeinflusst von seiner Umwelt, von Gegenständen, von Sätzen und Wörtern. Dies führt zu einer Bewusstwerdung, die ihn zuletzt überwältigt.»

Eine Bewusstwerdung erlebte auch ich, doch sie konnte mich nicht überwältigen; sie inspirierte und beflügelte mich, und ausserdem war ich kein Einzelgänger wie dieser Bloch, der sich am Ende das Leben nimmt.

Es gab für mich auch nicht nur die Bücherwelt. Mehr noch als die Literatur liebte ich nach wie vor die Musik. Auch deshalb interessierte mich Peter Handke. Weil er lange Haare trug und leidenschaftlich gern Popmusik hörte – während die meisten anderen Literaten mit der neuen Musik und ihrer befreienden Botschaft nichts anfangen konnten. Ich musste ihm deshalb unbedingt schreiben, ihm das neueste «manuskript» mitsenden und ihn um einen unveröffentlichten Text bitten. In einem P.S. fügte ich bei: «Übrigens – wie finden Sie die Led Zeppelin?»

Die britische Rockband – die wenig später mit ihrer Hymne «Stairway to heaven» zu einer Legende wurde – eroberte damals gerade die Hitparaden, und ich wollte meine Begeisterung für die Band mit dem Schriftsteller teilen. Ich überlegte mir auch bei ihm keinen Moment, er könnte mir gar nicht antworten. Seit seinem gefeierten Theaterstück «Publikumsbeschimpfung» war Handke vom provozierenden Enfant terrible zum neuen Stern am deutschsprachigen Literaturhimmel aufgestiegen, zum «Popstar» unter den jungen Autoren. Er hatte es deshalb nicht nötig, sich mit mir über Popmusik auszutauschen.

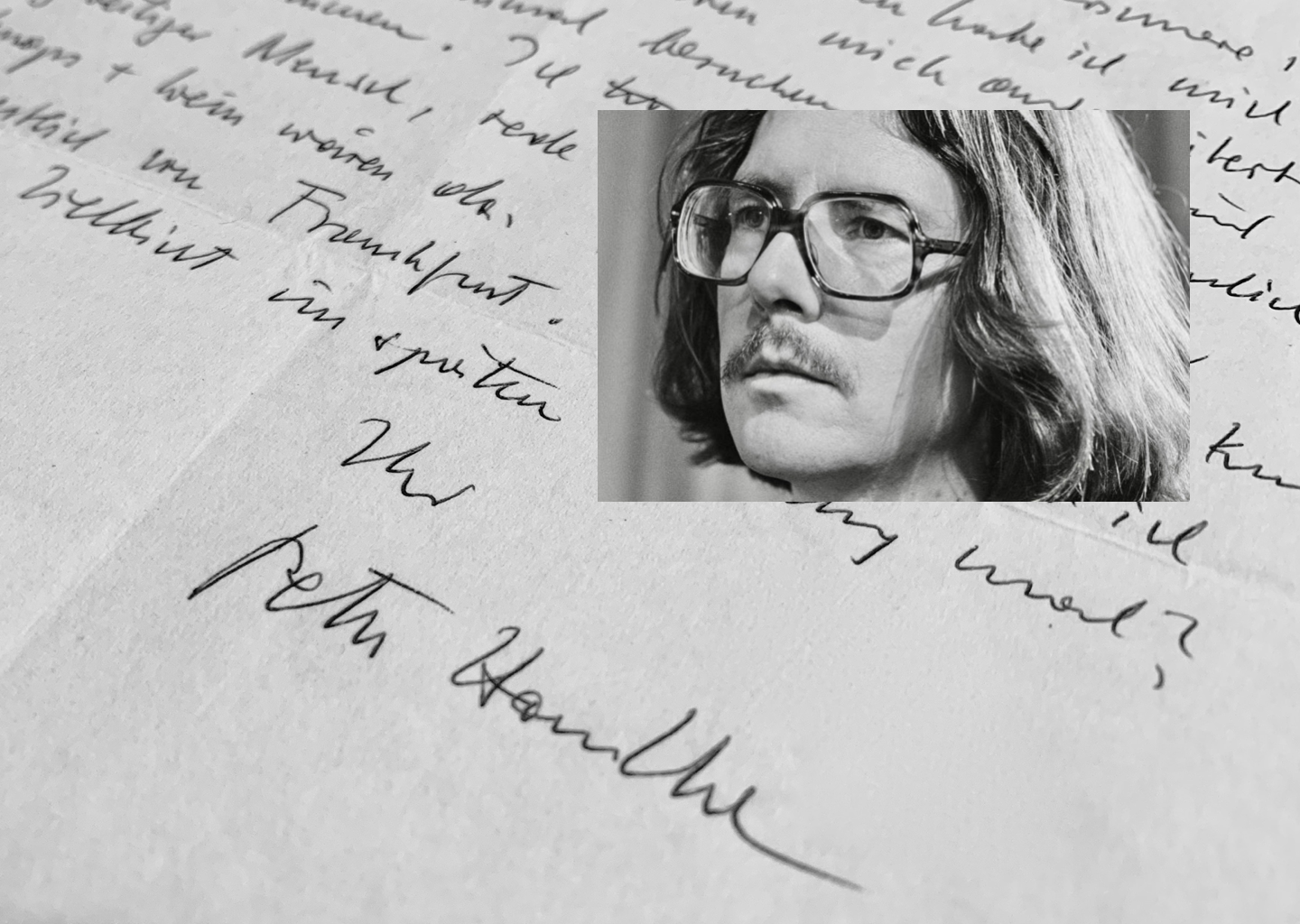

Doch nur wenige Wochen später schrieb mir Peter Handke zurück. Der Brief war mit Schreibmaschine und hüpfenden Grossbuchstaben verfasst. Das passierte auch mir damals. Wenn ich die Umschalttaste zu schnell betätigte, sprangen die Grossbuchstaben nach oben.

«Mein Brief» begann Peter Handke, «wird Sie enttäuschen, nicht nur, weil er so kurz ist. Aber es ist so schwer, jemandem ins Blaue hinein zu antworten. Eigentlich schreibe ich überhaupt keine Briefe mehr an Leute, die ich nicht kenne – nicht aus Ablehnung, sondern aus Unsicherheit und Ratlosigkeit. Was kann ich Ihnen anderes sagen, als dass ich mich über Ihr «manuskript» gefreut habe? Ich hab's gelesen, aber dass ich das sage, wird Ihnen nicht genug sein. Die Led Zeppelin fand ich zuerst ganz gut, jedenfalls die erste LP, die zweite ist mir zu technisch und zu steril.»

Mit «Ihr Peter Handke» unterschrieb er den Brief, der mich in seiner bescheidenen Ehrlichkeit berührt haben muss. Seine Meinung über das zweite Led Zeppelin-Album teilte ich zwar überhaupt nicht, aber damit verschonte ich ihn, als ich ihm antwortete:

«Enttäuschend war Ihr Brief nicht – weil er so anders war als andere Briefe, die ich bekomme. Erst durch Ihre Zeilen wurde mir bewusst, wie unpersönlich auch meine eigenen Briefe sind, die ich an Schriftsteller sende. Damit Sie mich etwas kennenlernen, erzähle ich Ihnen von einem Dilemma, in dem ich mich seit der Gründung unserer Zeitschrift befinde: Die meisten Schulfächer scheinen mir so unwichtig und überflüssig für mein späteres Leben zu sein, dass es mir schwerfällt, überhaupt noch für eine Prüfung zu büffeln. Ich könnte so viel anderes tun – Lesen, Schreiben, ein Theater gründen, einen Film drehen, in einer Band mitwirken, und reisen. Aber was interessieren Sie meine Probleme – ich versuche nur, mich Ihnen auf diese Art etwas vorzustellen.»

Meine Frustration über die Gefängniskugel der höheren Bildung an meinem Bein war so gross, dass ich mein Leid sogar vor dem berühmten Schriftsteller ausbreitete. Doch wahrscheinlich konnte es mir Handke nachfühlen, denn die Jahre am Klostergymnasium, das er besuchte, hatten auch seine jugendliche Geduld auf die Probe gestellt. Inzwischen war er bereits verheiratet und Vater einer Tochter geworden.

Ich schrieb ihm nach Kronberg bei Frankfurt, wo er mit seiner Familie wohnte, und schickte ihm nun jedes neue «manuskript» zu. Monate später dann wiederholte ich meine Bitte, uns einen noch nicht publizierten Text beizusteuern, diesmal für eine von uns geplante «experimentelle» Buchreihe. Mit 300 Exemplaren wollten wir starten, und natürlich versprach ich Handke ein Honorar: «2/3 der Einnahmen aus dem Verkauf sind für Sie».

Bestimmt war der Schriftsteller froh und dankbar über die unverhoffte Einnahmequelle. Immerhin musste er doch für eine Familie sorgen! Erst heute weiss ich, dass Peter Handke in jenem Sommer 1971 dem späteren feministischen Zeitgeist um Meilen voraus war. Während seine Frau, eine Schauspielerin, die meiste Zeit auswärts Theater spielte, blieb der Schriftsteller mit seiner Tochter zu Hause und versuchte, seiner Rolle als Hausmann gerecht zu werden: «Ich sah mich zu Hause gefangen», bekannte er später, «und dachte des Nachts, wenn ich stundenlang das weinende Kind durch die Wohnung trug, nur noch darüber nach, dass das Leben nun für lange Zeit aus sei.»

In genau dieser Zeit, als er zuhause festsass, muss mein Anliegen ihn erreicht haben. Drei Tage später traf bereits seine Antwort ein. «Sie haben sich so viel Mühe mit ihrem Brief gegeben», schrieb mir der Dichter, «und ich muss leider mühelos antworten, dass ich Ihnen gar nichts schicken kann, weil ich seit einem Jahr nichts geschrieben habe und erst in ein paar Wochen wieder damit anfangen will. Haben Sie bitte ein Einsehen, und vielen Dank für Ihr neuestes Heft. Den beigelegten Kaugummi konnte ich leider nicht essen, weil ich im Moment Zahnweh habe.»

Peter Handke liess mich an seinem Zahnweh teilhaben, als ob ich ein guter Bekannter wäre. Er bekam viele Briefe und viele wollten ihn kennen, aber irgendwie bin ich ihm aufgefallen, vielleicht eben deshalb, weil ich nicht um seine Gunst buhlte, wie es wohl andere taten. Genau so wenig wie Dürrenmatt oder Lenz stand auch er für mich auf keinem Podest. Ich schrieb ihm einen ebenso persönlichen Brief zurück – und erhielt kurz darauf die von Hand verfasste folgende Antwort:

«Lieber Nicolas Lindt, Wenn Sie mich einmal besuchen wollen, sind Sie mir willkommen. Ich bin halt ein ziemlich langweiliger Mensch, rede ungern etc. Aber Schnaps und Wein wären da. Kronberg liegt 8 km ausserhalb von Frankfurt. Telefon habe ich keins. Vielleicht im späteren Frühling mal?»

Der spätere Nobelpreisträger lud mich zu sich ein. Ich will das nicht überschätzen, aber er hiess mich willkommen bei sich. Wie hätte ich mich gefreut, ein Jahr davor, hätte mich Siegfried Lenz zu sich eingeladen! Dann hätte ich nicht gezögert, bei ihm zu klingeln. Dann wäre ich nicht entmutigt wieder gegangen.

Jetzt hätte ich Peter Handke besuchen können, und er versprach mir sogar Schnaps oder Wein. Doch seine Einladung kam zu spät. Plötzlich war er mir nicht mehr so wichtig. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich ihm noch zurückschrieb. Das Jahr 1972 hatte begonnen, und obwohl ich noch immer die Schulbank drückte, drängte es mich zu neuen Erfahrungen. An der nächsten Nummer des «manuskript» war ich bloss noch am Rande beteiligt, und bald darauf wurde die Zeitung beerdigt.

Zweieinhalb Jahre oder 13 Ausgaben lang hatten wir die Literaturszene unserer Stadt mit einer eigenwilligen Vielfalt an Texten und Ideen bereichert. Die Zeitschrift hätte bestimmt eine Zukunft gehabt – es könnte sie heute noch geben. Doch ihr Erfolg hatte für mich keine Bedeutung mehr. Die Tür zur Welt stand weit offen für mich. Ich durfte nicht stehenbleiben.

Die nächste Folge der Serie «Wie ich mich in die Welt verliebte» erscheint am 8. Januar.