Zu gern würde ich meine Bewerbung ans Schweizer Fernsehen noch einmal lesen. Um die Kopie eines Briefes zu sichern, machte man damals noch keine Fotokopie. Man spannte ein Blatt in die Schreibmaschine, unterlegte es mit einem Kohlepapier und einem zweiten, dünneren Blatt, damit das Ganze in die Maschine passte. Das dünnere Blatt war die Kopie, die man Durchschlag nannte. Aber offenbar hielt ich mein Schreiben ans Fernsehen nicht für wichtig genug, um eine Kopie davon zu erstellen.

Wie mein Brief lautete, kann ich mir aber ungefähr denken. Anders als heute gab es damals für eine Bewerbung keinerlei Vorgaben, keine Normen, die man erfüllen musste. So wie ich mich kenne, schrieb ich einfach drauflos. Das tat ich auch deshalb, weil ich nicht auf eine Stellenausschreibung antwortete. Ich hatte beschlossen, zum Schweizer Fernsehen zu wollen, also schrieb ich, dass ich zum Fernsehen wolle.

Die Aktualitätensendung «Antenne», die unter dem Titel «Schweiz aktuell» heute noch existiert, wurde täglich um 19 Uhr ausgestrahlt und sendete kurze Berichte und Reportagen aus den Regionen. Ich kannte die Sendung eigentlich gar nicht. Auf der Waldegg hatten wir keinen Fernseher, und TV glotzen fanden wir sowieso spiessig und bürgerlich. Aber das war jetzt nicht wichtig. Um ein Filmemacher zu werden, musste ich das Handwerk irgendwo lernen. Das Schweizer Fernsehen schien mir dafür am besten geeignet.

Zum Beweis meiner Erfahrung im Journalismus legte ich wahrscheinlich einige Zeitungsartikel bei, mit der Bitte, mir die Artikel zurückzusenden, weil es die Originale waren. Dass ich mit Fernsehen und Film noch nie etwas zu tun gehabt hatte, gab ich sicher freimütig zu. Ich dachte wohl keinen Moment daran, meine Bewerbung könnte deswegen aussichtslos sein. Auch mein sehr jugendliches Alter verschwieg ich bestimmt nicht. Mit 20 gerade erst mündig geworden, hätte ich nur wenige Monate vorher ohne Unterschrift meiner Eltern gar keinen Arbeitsvertrag unterschreiben können.

Meine Bewerbung strotzte vermutlich vor Selbstsicherheit. Doch sie allein hätte nicht gereicht. Ich glaube, es war meine Ehrlichkeit, die mir einmal mehr eine Tür öffnete. Eine diesmal sehr grosse Tür. Wenige Tage später erhielt ich von Peter Schellenberg, dem damaligen Chef der «Antenne» die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.

Nur ein Jahr vorher hatte das Schweizer Fernsehen seinen Neubau im Leutschenbach am Rande der Stadt bezogen. Als ich vor den grossen Gebäudekomplexen stand, klopfte mein Herz vielleicht schon etwas schneller. Möglicherweise hatte ich auch etwas bravere Kleider als sonst gewählt. Aber die lockigen langen Haare, da bin ich sicher, fielen so lockig und ungekämmt über die Schultern wie immer.

Die Redaktion der «Antenne» befand sich im obersten Stock, und ich sehe den grossen Raum mit den grossen Fenstern und der nun folgenden Szene noch genau vor mir. Ich hatte ein strenges Büro erwartet mit einem mächtigen Schreibtisch und einem Chefredaktor, der mich freundlich bat, Platz zu nehmen. Stattdessen stand ich in diesem lichtdurchfluteten Raum, in welchem sich niemand befand ausser einigen Journalisten an einem Tisch in der hinteren Ecke am Fenster. Als ich mich zögernd bemerkbar machte, wandte sich einer von ihnen um und winkte mich zu sich. Es war Peter Schellenberg.

Erst als ich nähertrat, sah ich, dass die vier Herren Jasskarten in den Händen hielten und einen Schieber klopften. Auf dem Tisch standen Kaffeetassen - und eine Flasche Kirsch.

So etwas vergisst man nie. Man kommt an ein Bewerbungsgespräch und trifft den Chefredaktor um zwei Uhr nachmittags beim fröhlichen Jassen mit Kaffee Schnaps an. Das war mein erster Eindruck vom Schweizer Fernsehen, den ich erst später verstehen lernte, als ich immer wieder erlebte, wie finanziell gesegnet der Staatssender war. In welchem privaten Medium hätten es sich vier Journalisten gleichzeitig leisten können, nach der Mittagspause nur damit beschäftigt zu sein, ob sie nun das Ass oder den Under ausspielen wollten?

Zu einem Bewerbungsgespräch kam es dann zwischen zwei Jasspartien offenbar doch - und eine Woche später erhielt ich die erfreuliche Nachricht, dass ich, zunächst zur Probe, am 1. August als Reporter bei der «antenne» einsteigen könne. Mein motiviertes, unbekümmertes Auftreten und mein journalistischer Hintergrund hatten Schellenberg offenbar überzeugt, den Versuch mit dem Greenhorn zu wagen.

*

Die verbleibenden Tage nutzte ich, um zunächst eine Aktivität zu beenden, für die ich mich immer weniger hatte begeistern können: Ich trat aus dem Soldatenkomitee aus.

In einem Brief an die anderen Aktivisten der «Kasernengruppe Bülach» resümierte ich zunächst, warum ich überhaupt mitgemacht hatte: «Ich wollte nicht länger ein Schreiberling sein, der distanziert, von aussen beobachtet, was geschieht – ich wollte selber politisch aktiv sein. Im Soldatenkomitee fand ich diese direkte politische Arbeit, was mir grossen Auftrieb verlieh.»

«Doch allmählich», fuhr ich fort, «schlich sich ein neues Unbehagen ein: Im Gespräch mit Soldaten spürte ich immer mehr, dass ich wieder ein Aussenstehender war: Da ich vom Militär aus medizinischen Gründen befreit bin, werde ich nie erleben, was es heisst, dem Militärapparat viele Wochen lang ausgeliefert zu sein. Ich geriet ins Dilemma jedes jungen Linksintellektuellen, der nur aus Überzeugung ein politisches Engagement leistet, aber nicht, weil er selber betroffen ist. Mehr und mehr sah ich ein, wie wenig ich beitragen kann. Deshalb gab es für mich nur eins: Austreten.»

Schon im nächsten Satz betonte ich, mein Austritt bedeute keineswegs Resignation. Ich wolle lediglich meine Kräfte verlagern in einen Bereich, wo mein Einsatz sinnvoller sei. Diesen Bereich glaubte ich schon gefunden zu haben: Da ich noch immer für Irland schwärmte und mein politisches Herz noch immer für die unterdrückten Katholiken in Nordirland schlug, hatte ich mit anderen Mitstreitern zusammen ein «Irland-Komitee» ins Leben gerufen.

«Über die Ereignisse in Irland», so begann die von mir selber verfasste Grundsatzerklärung des Komitees, «wird man in der Schweiz nur einseitig informiert: Sämtliche Nachrichten stammen aus britischen Quellen. Umso wichtiger wird es deshalb, die Sicht der Unterdrückten voranzustellen. Mit Veranstaltungen und Flugblattaktionen wollen wir zeigen, wie die Bevölkerung eines anderen Landes für ihre Freiheit kämpft. Durch aktive Solidarität wollen wir diesen Kampf unterstützen.»

In meinen Worten schwang einmal mehr die Enttäuschung mit, die in der heilen demokratischen Schweiz die gesamte Neue Linke damals empfand: das Bedauern darüber, dass nicht wir selbst die revolutionäre Romantik eines Freiheitskampfes erlebten. Nur «aktive Solidarität» konnten wir leisten. Um so mehr mussten ich natürlich betonen, wie schmutzig die Weste des eigenen Landes war:

«Zahlreiche Schweizer Kapitalisten nehmen teil an der Ausbeutung Irlands, arbeiten Hand in Hand mit den britischen Imperialisten und der irischen Bourgeoisie. Aktive Solidarität bedeutet für uns deshalb auch, Kämpfe in der Schweiz zu unterstützen und daran teilzunehmen.»

Mein Vokabular war inzwischen vollends abgestürzt in politische Kampfparolen. Die Sprache wurde zu einer Waffe und die Wörter zu abgefeuerten Salven. Je radikaler ich mich auszudrücken begann, umso mehr fühlte ich mich als aktiver Kämpfer gegen das Unrecht. Wie kraftlos und leer diese Formeln in Wirklichkeit waren, spürte ich nicht. Meine überquellenden, leidenschaftlichen Tagebuchtexte jedoch waren selten geworden. In einem der wenigen, noch verbliebenen Einträge stand:

Je länger je mehr sehe ich keinen Sinn mehr darin, all die persönlichen kleinen Erlebnisse und Gedanken in Worte zu fassen. Ich habe in letzter Zeit nur noch sachliche Texte geschrieben. Schreiben als kreative Erfahrung habe ich aufgegeben.

Eine der ersten grösseren Aktivitäten des neugegründeten Komitees war es gewesen, einen Vertreter der nordirischen Official IRA in die Schweiz zu bringen. Ein Mitglied der militanteren Provisional IRA wäre mir lieber gewesen, aber als linkes Komitee entschieden wir uns zuletzt für einen Sprecher jener Gruppierung, die eher sozialistisch als nationalistisch argumentierte.

Wir konnten für Sean O’Kenny aus Belfast vier Abende organisieren, die in Basel, Bern, St. Gallen und Zürich über 300 Menschen anzusprechen vermochten. Auch ein paar Presseberichte erschienen. Das junge Irland-Komitee startete recht erfolgreich, und wie immer, wenn etwas Neues, Abenteuerliches entstand, war ich mit Feuereifer dabei. Als dann am letzten Wochenende im Juli ein «Anti-Imperialistisches Festival» in Belfast über die Bühne ging, dessen Fokus auf Nordirland lag, beschloss ich spontan, nach Belfast zu reisen.

*

Wie jedesmal, wenn ich zu einem neuen Streifzug ins Ausland aufbrach, war mein gutmütiger, bei der Swissair tätiger Vater so nett, mir ein ermässigtes Flugticket zu besorgen, obwohl er meine politischen Eskapaden keineswegs guthiess. Doch meiner ehrlichen Hingabe für all meine Aktivitäten konnte er nicht im Wege stehen, dazu liebte er mich zu sehr. Und da ich schon so lange mein eigenes Geld verdiente und weder dem Rauschgift noch der Spielsucht verfallen war, mussten meine Eltern sich um mich keine Sorgen machen. Mich politisch mässigen zu wollen, hatten sie beide, auch meine bürgerlich denkende Mutter, ohnehin aufgegeben. Und da sie nun von mir hörten, dass ich beim Fernsehen arbeiten werde, waren sie sogar richtig stolz auf mich.

Doch am 26. Juli, nur wenige Tage vor meinem ersten Arbeitstag in der «Antenne», hatte ich keine Gedanken fürs Fernsehen übrig. In revolutionärer Mission unterwegs zu sein, war viel spannender.

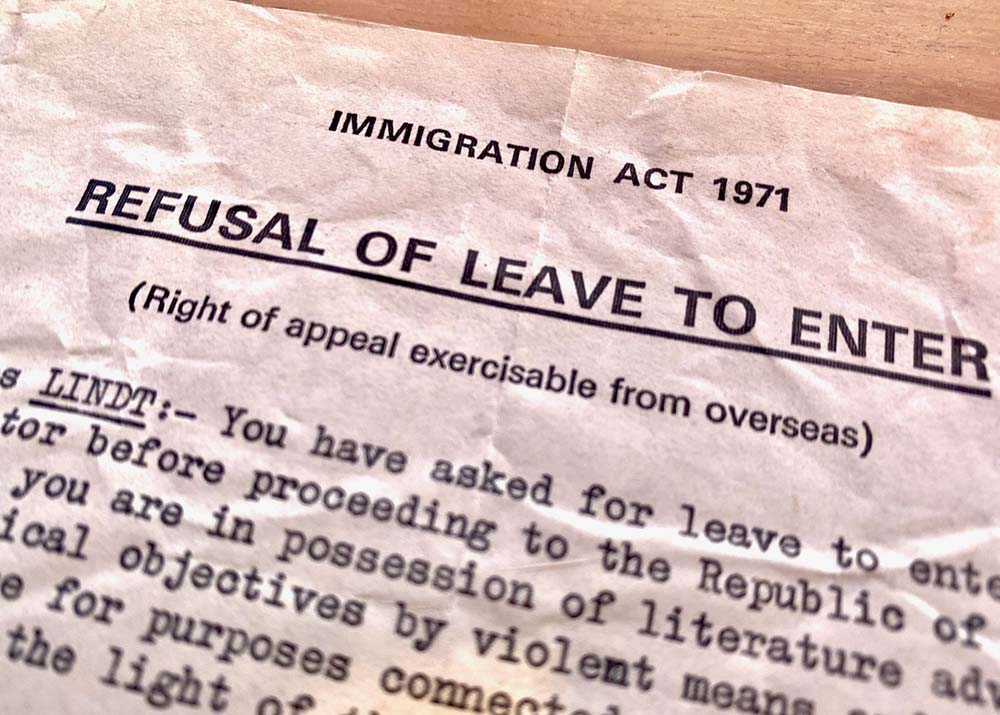

Ich flog via London nach Nordirland und musste deshalb auf dem Flughafen Heathrow umsteigen. Doch kaum war ich im Flughafengebäude angekommen, wurde ich von einem Beamten gebeten, mit ihm zu kommen. Er führte mich ins Immigration Office, wo mein Rucksack durchsucht wurde. Dabei entdeckten die Beamten, wonach sie offensichtlich gesucht hatten. In meiner immer noch jugendlich geprägten politischen Naivität hatte ich nicht nur einschlägige politische Literatur in meinem Gepäck, sondern auch eine Einladung für das antiimperialistische Festival. Nach kurzer interner Absprache wurde mir deshalb mitgeteilt, dass ich nicht nach Grossbritannien einreisen könne. Damit war auch die Weiterreise nach Belfast nicht möglich. Ich müsse die Nacht in der Transitzone verbringen. Am nächsten Morgen würde ich ausgeschafft – zurück in die Schweiz.

Ich war total vor den Kopf gestossen. Was gab den britischen Autoritäten das Recht, mich von meiner Einreise abzuhalten? Und wie kamen die Beamten darauf, ausgerechnet mich auf die Seite zu nehmen, obwohl doch mein Ziel gar nicht London war, sondern Belfast?

Offensichtlich war der Polizei in der Schweiz schon bekannt, dass der politische Aktivist von der Waldegg neuerdings auch einem «Irland-Komitee» angehörte. Und offensichtlich war den britischen Kollegen mitgeteilt worden, dass ein Schweizer IRA-Sympathisant in London ankommen werde.

Ich hätte meine Rechte einfordern und einen Anwalt verlangen können. Aber um solche Schritte zu unternehmen, war ich zu jung. Nach einem kurzen, fast verzweifelten Aufbäumen sackte mein Selbstbewusstsein in sich zusammen. Ein Gefühl der Ohnmacht erfasste mich. Ich erlebte an jenem Freitagabend im Juli 1974, wie es sich anfühlt, dem Entscheid einer fremden Behörde hilflos preisgegeben zu sein. Und vor allem erlebte ich, wie es ist, wenn man ausgeschafft wird.

Die Nacht verbrachte ich in einem fensterlosen Raum, zusammen mit zwei Afrikanern, die demselben Schicksal entgegensahen wie ich. Ich habe keine Erinnerung, ob ich mit ihnen gesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Denn ich war kein Migrant, so wie sie. Ich war ein junger idealistischer Mensch, dem gerade grosses Unrecht geschah. Das Selbstmitleid verbesserte meine Stimmung wieder ein wenig. Und noch etwas fiel mir ein: Offenbar war ich doch nicht ganz harmlos. Offenbar war ich immerhin so gefährlich, dass mich die britischen Imperialisten nicht einreisen liessen.

Am folgenden Morgen wurde ich von einem Immigrationsbeamten persönlich bis ins Flugzeug begleitet. Es tat gut, in eine Swissair-Maschine zu steigen und wieder auf heimischem Boden zu stehen – auch wenn ich mir den Verlauf meiner Reise etwas anders vorgestellt hatte. Bevor der Beamte das Flugzeug verliess, drückte er mir den Auschaffungsentscheid in die Hand. Da las ich es schwarz auf weiss:

Sie haben um die Erlaubnis gebeten, in das Vereinigte Königreich einzureisen, um nach Nordirland weiterzureisen, aber Sie sind im Besitz von Literatur, die das Erreichen politischer Ziele mit gewaltsamen Mitteln befürwortet oder unterstützt. Außerdem haben wir Grund zur Annahme, dass Sie aus Gründen gekommen sind, die mit dem antiimperialistischen Festival in Belfast zusammenhängen. In Anbetracht dessen kommt Ihr Ausschluss dem öffentlichen Wohl zugute. Ich verweigere Ihnen daher die Einreise in das Vereinigte Königreich und habe die Anweisung erteilt, Sie am 27.7.1974 abzuschieben.

Inspektor H.M. Immigration Office, Terminal One, London Heathrow Airport.

So kehrte ich schon etwas früher als vorgesehen zurück in die Schweiz – innerlich noch etwas geknickt, aber nach aussen mit erhobenem Kopf, denn ich hatte nun am eigenen Leib richtige politische Repression erlebt. Meine Rückschaffung verlieh mir im Irland-Komitee Heldenstatus. Aber das änderte nichts daran, dass ich mich bald schon von der Irland-Arbeit zurückzog. Ich hätte das zwar nicht wahrhaben wollen, doch die verweigerte Reise nach Belfast war wie ein Zeichen. Ich musste da nicht mehr hin. Plötzlich war das Thema Nordirland nicht mehr wichtig. Ich habe das immer wieder erlebt. Neue Themen, neue Erfahrungen forderten ihren Raum.

*

Anfang August begann ich beim Fernsehen. Noch wenige Tage vorher war ich aus England ausgeschafft worden. Jetzt stand ich, ein Mikrofon in der Hand, vor einem Bienenhaus und interviewte einen Aargauer Bienenzüchter.

Nächste Folge am 17. November

Vom Autor soeben erschienen: «Orwells Einsamkeit - sein Leben, ‚1984‘ und mein Weg zu einem persönlichen Denken», lindtbooks 380 Seiten, broschiert. Erhältlich im Buchhandel - zum Beispiel bei Ex Libris oder Orell Füssli