Unser Verkaufserfolg im Literatencafé verhalf uns zum Durchbruch. Von der Nummer 3 unseres Blattes verkauften wir im «Odeon» bereits 50 Stück, und ebenso vielversprechend war der Verkauf vor Theatereingängen und Lesungen. Mit den Worten «Entschuldigen Sie, hätten Sie Interesse an einer literarischen Zeitung?» wandten wir uns an die Theaterbesucher. «Es hat ein Interview drin mit Adolf Muschg und viele andere Beiträge. Sie kostet nur 50 Rappen.»

Nummer 4 enthielt bereits eine erste Werbung von einer Buchhandlung, im folgenden Heft pries ein erster Schweizer Verlag seine Neuerscheinungen an, und die Auflage stieg auf 500 Stück. Unsere Monopolstellung als einziges literarisches Zürcher Strassenblatt, vor allem aber unser frischfröhlicher Enthusiasmus bescherte uns überall offene Türen. Wir ritten auf der Welle des 68er-Zeitgeists, der auch im Literaturbetrieb für offene Fenster und Durchzug sorgte. Man riss uns das Heft, das inzwischen auch in Buchläden auflag, manchmal geradezu aus den Händen.

Niemand beschwerte sich, dass die Druckqualität noch immer sehr abenteuerlich war. Wenn ich an die heutige Perfektion von Printerzeugnissen denke, kann ich nur staunen, womit sich unsere Leser damals zufriedengaben. Denn es konnte nur zu leicht geschehen, dass die Wachsmatritzen, in die wir unsere Texte tippten, beim Drucken Risse bekamen. Manche Zeilen waren dann ziemlich unleserlich. Aber eine Zeit, die von Aufbruchstimmung erfüllt ist, blickt über technische Unzulänglichkeiten hinweg.

Die jungen Poeten kamen von selber zu uns, um ihre Gedichte und Texte bei uns zu veröffentlichen. Bei den Schriftstellern, die schon bekannter waren, mussten wir den ersten Schritt tun, doch dann reagierten auch sie, als sie merkten, dass unser Heft auf immer mehr Resonanz stiess. Sie schickten uns auf unsere Bitte hin Texte, die noch unveröffentlicht waren, obwohl sie wussten, dass wir ihnen kein Honorar geben konnten. Aber unsere Begeisterung für die Literatur steckte auch sie an, und so gelang es uns bald, jede Nummer mit Namen zu schmücken, die damals in aller Munde waren. Darunter befanden sich auch Autoren, deren Werke teilweise heute noch wiederaufgelegt werden: Jörg Steiner, Walther Kauer, Jürg Federspiel, Jürg Acklin, Christoph Mangold, Werner Schmidli, Heinrich Wiesner, Franz Hohler, Ernst Eggimann, Gerold Späth, Kurt Marti, Gerhard Meier, Urs Widmer – und als fast einzige namhafte Schriftstellerin: Erica Pedretti. Das Fehlen der Frauen im «manuskript» wird mir erst jetzt bewusst. Es gab natürlich auch Schriftstellerinnen, aber wenn von Autoren die Rede war, meinte man Männer. Wie hätte es uns, den immer noch Jugendlichen, gelingen sollen, die männliche Vorherrschaft zu durchschauen?

Unverzagt wagte ich mich auch an den grössten der Schweizer Autoren heran, an Friedrich Dürrenmatt. Ich schickte auch ihm unser Heft und bat ihn, uns einen Text zu überlassen, ein unpubliziertes Prosastück aus seiner Werkstatt. Aber da ich schon fast damit rechnete, keine Antwort von ihm zu bekommen, erwähnte ich einen anderen Schweizer Autor, der uns einmal verriet, wie der berühmte Dürrenmatt mit seiner Post verfahre. «Er sagte uns», schrieb ich Dürrenmatt unverblümt, «dass Sie Ihre ganze Post einfach in eine Schachtel legen, um sie dann gelegentlich durchzusehen – und wieder beiseite zu stellen.» Meinen Brief an ihn, so befürchtete ich, würde er nicht einmal lesen.

Der eidgenössische Dichterfürst schrieb mir nie zurück. Meine Post endete wohl tatsächlich in jener Schachtel, die für die Briefe von seinen Lesern offenbar Endstation war. Auf diese Weise wurde ich noch einige Male enttäuscht. Mit meinem ganzen, mich selbst überschätzenden Eifer schrieb ich berühmte Autoren an – und erhielt keine Antwort. Ich habe daraus gelernt und mache es nun anders. Wenn junge Leute mir schreiben, dürfen Sie von mir ein Echo erwarten.

Unsere Bittbriefe endeten aber nicht an der Landesgrenze – und einer der ganz grossen Dichter im Deutschland der Nachkriegszeit war für mich Siegfried Lenz. Die «Deutschstunde», sein epochales Werk über Pflichterfüllung und Schuld während der Nazizeit faszinierte mich, und noch bevor ich Dürrenmatt schrieb, schrieb ich ihm.

«Man kann sich heute fragen», begann ich den Brief, «was Ihr Werk ohne diesen Roman wäre. Er kommt mir vor wie ein Manifest für das deutsche Selbstverständnis. Da lernt man den Konflikt des Einzelnen im Krieg verstehen. Das Geschilderte steht für so viele Schicksale da. Gerade junge Leute sollten die ‚Deutschstunde‘ lesen.»

«Schade», fuhr ich dann fort, «dass auch dieses Buch von Ihnen so teuer ist. Könnten Sie nicht den Verlag wechseln?» Ich schlug ihm tatsächlich vor, auf den Rat eines jungen Besserwissers zu hören und mir nichts dir nichts einen neuen Verlag zu suchen. Das war schon damals typisch für mich. Den lobenden Worten folgte sogleich – taktisch nicht ungeschickt – der schulterklopfende Ratschlag, den ich auch bei Persönlichkeiten nicht lassen konnte, die mir meilenweit überlegen waren. Vielleicht sprach ich sogar etwas Richtiges aus. Eine Anmassung war es dennoch.

Und ich setzte noch einen drauf. Damit der deutsche Autor exklusiv auch uns einen Text überliess, argumentierte ich, junge Leute hätten an Literatur kein besonderes Interesse. Er jedoch, Siegfried Lenz, könnte auch junge Leser für sich gewinnen, denn – so formulierte ich wörtlich – «Ihr Schreibstil würde von jungen Leuten gerade noch akzeptiert werden. Sie schreiben relativ handfest und realistisch, und gut erzählen ist eine Kunst.»

Als wäre es damit noch nicht genug, beendete ich meinen Bittstellerbrief mit den Worten: «Ich wünsche Ihnen weiterhin einen annehmbaren Erfolg bei Ihrer Arbeit als Autor. Es wird nicht leicht für Sie sein, der ‚Deutschstunde‘ ein ebenso engagiertes nächstes Werk folgen zu lassen. Eine Antwort von Ihnen würde mich freuen!»

Siegfried Lenz war damals bereits Mitte vierzig, als ich ihm schrieb, und ich könnte es ihm aus heutiger Sicht nicht verübeln, wenn auch er eine Schachtel besessen hätte, in der solche Post für immer verschwunden wäre. Da er selbst zwar verheiratet war, aber kinderlos blieb, hätte ich erst recht keine Nachsicht erwarten dürfen für meine Gernegross-Attitüde.

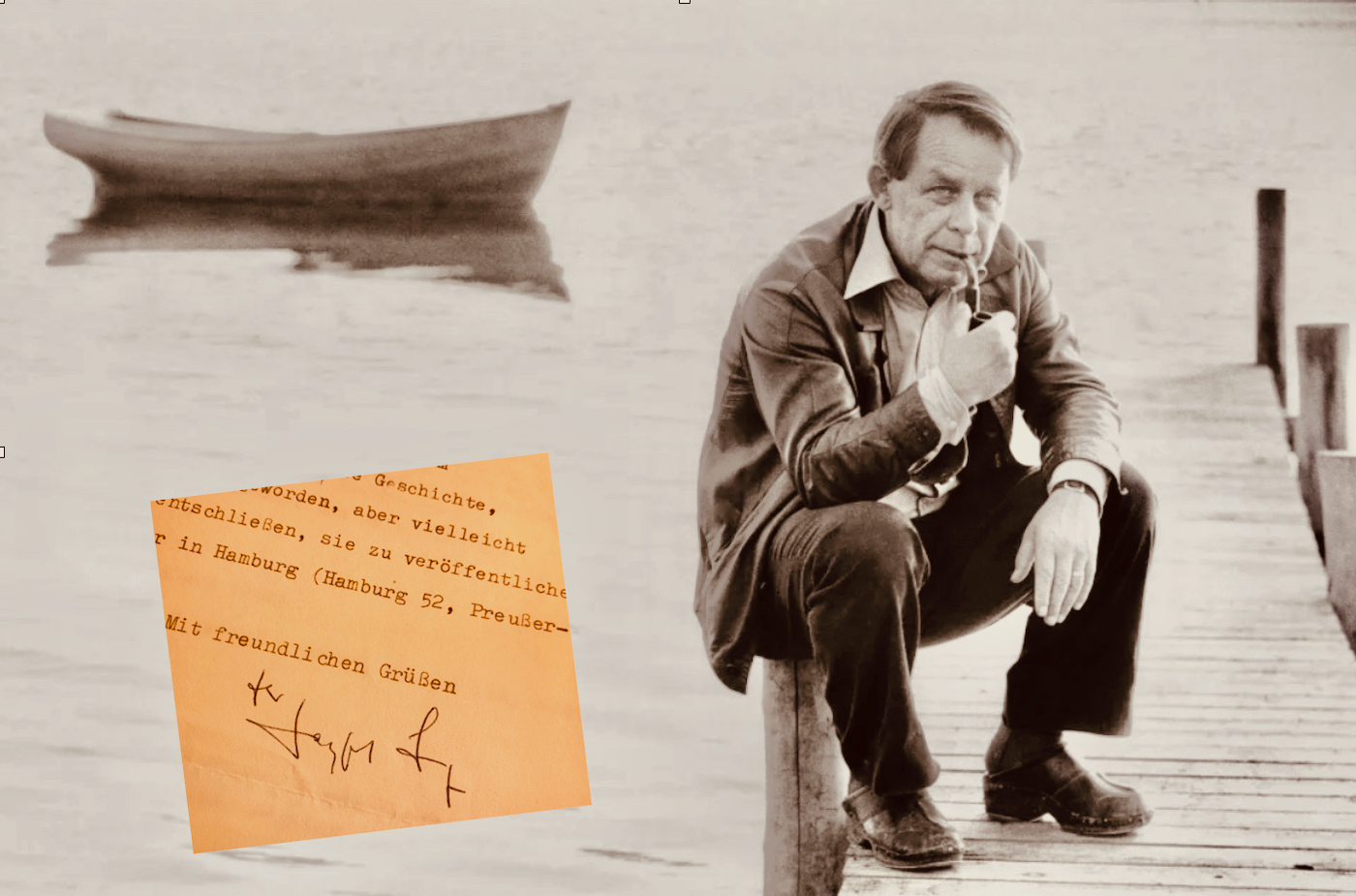

Doch nur wenige Wochen später erhielt ich aus Dänemark eine Ansichtskarte. Darauf abgebildet war eine pittoreske dänische Windmühle, und auf der Kartenrückseite dankte mir der Meister persönlich mit schöner Handschrift für meinen Brief und erklärte sich gern bereit, uns einen Prosabeitrag für unser Heft zu schicken. «Wie lang darf er sein?» fragte er freundlich, «und wann haben Sie Redaktionsschluss?»

Offenbar hatte mir Lenz mit einem gütigen Lächeln verziehen. Ich dankte ihm – diesmal ganz brav – für seine Bereitschaft und bat ihn, sich auf sieben Seiten mit breitem Zeilenabstand zu beschränken. Nur wenige Woche später erhielt ich ein Kuvert mit einer echten, unpublizierten kurzen Geschichte von Siegfried Lenz.

Der Adresse auf dem Umschlag entnahm ich, dass der Autor aus seinem dänischen Sommerhaus wieder nach Hamburg zurückgekehrt war. Im begleitenden Brief entschuldigte sich Siegfried Lenz bei mir, dass die Geschichte «ein bisschen länger» geworden sei als vereinbart. «Aber vielleicht», fuhr er fort, «können Sie sich doch entscheiden, sie zu veröffentlichen.» Ich hätte von so viel Bescheidenheit lernen können. Aber bis ich bereit war, vom Leben zu lernen, mussten noch viele Jahre vergehen.

«Die Mannschaft» heisst die kurze Erzählung, die beinahe das ganze folgende Heft füllte. Sie trägt autobiografische Züge und handelt von einem Fussballspiel und all dem, was zwischen den Spielern menschlich geschieht. Die Geschichte ist in keinem späteren Buch des Autors enthalten. Nur unser kleines literarisches Strassenblatt «manuskript» hat sie veröffentlicht. 2014 ist Siegfried Lenz, 88-jährig, gestorben. Sein umfangreiches Werk wurde in über zwanzig Sprachen übersetzt und erreichte eine Gesamtauflage von 25 Millionen Exemplaren.

Ich selber habe seine späteren Werke nicht mehr gelesen. Meine Interessen gingen andere Wege. Dennoch begleitet mich der Dichter bis heute. Jedes Mal, wenn ich irgendwo Siegfried Lenz lese, fällt er mir wieder ein: jener Tag, an dem ich mich selber nicht wiedererkannte.

Ein halbes Jahr später nämlich – 1971 – war unser Heft so prachtvoll gediehen und so verbreitet, dass wir seinen Verkauf auch deutschen Buchläden anbieten wollten. Mit dem vergünstigten Ticket meines bei der Swissair tätigen Vaters flog ich in den Frühlingsferien nach Düsseldorf und weiter nach Frankfurt, Hannover und Hamburg. Die Stationen wählte ich nicht so sehr nach geschäftlichen Prioritäten aus, sondern nach deutschen Verwandten, bei denen ich übernachten konnte.

Die Ausbeute meiner ambitionierten Geschäftsreise war bescheiden. Einige Buchhändler sagten zwar etwas gönnerhaft zu, «manuskript» zu verkaufen, aber mehrheitlich musste ich einsehen, dass sie nicht auf den Schüler aus Zürich gewartet hatten.

Die letzte Station war Hamburg – und in Hamburg wohnte Siegfried Lenz. Schon zu Hause nahm ich mir vor, ihn zu besuchen, und so erreichte ich dann, am Nachmittag vor dem Rückflug, die Wohnadresse des Dichters: Preussenstrasse 4. Das Haus lag beschaulich inmitten von Gärten und anderen älteren Häusern, niemand war unterwegs, es herrschte die Ruhe eines besseren Viertels, und ich stand da und blickte zwischen den Bäumen hindurch zum Hauseingang.

Ob er wohl gerade am Schreiben war? Bestimmt war er das. Schriftsteller schreiben immer. Wie hatte ich mir das zu Hause denn vorgestellt? Konnte ich einfach klingeln und sagen: Erinnern Sie sich an mich? An unsere Zeitschrift, das «manuskript»? Sie haben uns eine Geschichte geschickt!

Und wenn ich ihn störte, mitten in einem schwierigen Satz? Schriftsteller wollen ungestört sein. Hätte sich nur die Tür geöffnet und er wäre herausgekommen! Doch alles blieb still. Vielleicht war er gar nicht da, redete ich mir ein. Bestimmt war er nicht da. So zögerte ich, und ich sehe noch vor mir, wie ich den Schuh auf dem Boden hin und her drehte. Und je länger ich zögerte und je länger ich drehte, umso mehr verliess mich der Mut.

Dann ging ich. Mehrmals blieb ich noch stehen und horchte in mich hinein, ob die Entschlossenheit vielleicht doch noch siegte. Ich kannte mich gar nicht so, ich war doch auch sonst nicht so zögerlich, ich war doch kein Hasenfuss! Aber besonders Menschen, die von sich glauben, mutig zu sein, kennen auch diese Angst vor dem eigenen Mut, diesen plötzlichen, fast überstürzten Rückzug.

Noch bevor ich zurück in der Schweiz war, bereute ich mein Versagen. Ich bereue es heute noch.