Der Höhenflug unseres literarischen Strassenmagazins «Manuskript» setzte sich fort. Nur ein Jahr nach der ersten Nummer verkauften wir bereits 1’000 Stück und erhöhten den Preis für die Einzelnummer auf einen Franken. Unsere so erfrischend dilettantisch gemachte, mit Bostichklammern zusammengehaltene Zeitschrift stand im Begriff, einen ernstzunehmenden Platz in der jungen Schweizer Literaturszene einzunehmen. Und dann kam das Angebot.

Am 17. Januar 1971 schrieb ich ins Tagebuch: «Der Diogenes Verlag machte uns die Offerte, das Manuskript in seinem Verlag herauszugeben.» Der Diogenes-Verlag, das noch junge Verlagshaus, das aber damals schon grosse Namen wie Alfred Andersch, Patricia Highsmith, Loriot sowie Tomi Ungerer zu seinen Autoren zählte, wollte tatsächlich unser Heft übernehmen. Wer hätte da Nein sagen können?

Wir sagten Nein. «Da unsere Unabhängigkeit unter einer solchen Übernahme zu stark leiden würde», notierte ich, «werden wir das Angebot wahrscheinlich ablehnen.» Hätten wir Ja gesagt – wie hätte sich mein Lebensweg dann entwickelt? Hätte ich die Schule geschmissen? Hätte ich unser Blättchen mit Elias zusammen zu einer literarischen Hochglanzpostille perfektioniert? Oder hätte der Diogenes-Verlag über kurz oder lang erwachsene Redaktoren an unsere Stelle gesetzt? Jedenfalls liess uns der grosse Verlagsname unbeeindruckt. Unser literarisches Kind, das uns half, die letzte zermürbende Runde der Schulzeit zu überstehen, wollten wir nicht aus den Händen geben.

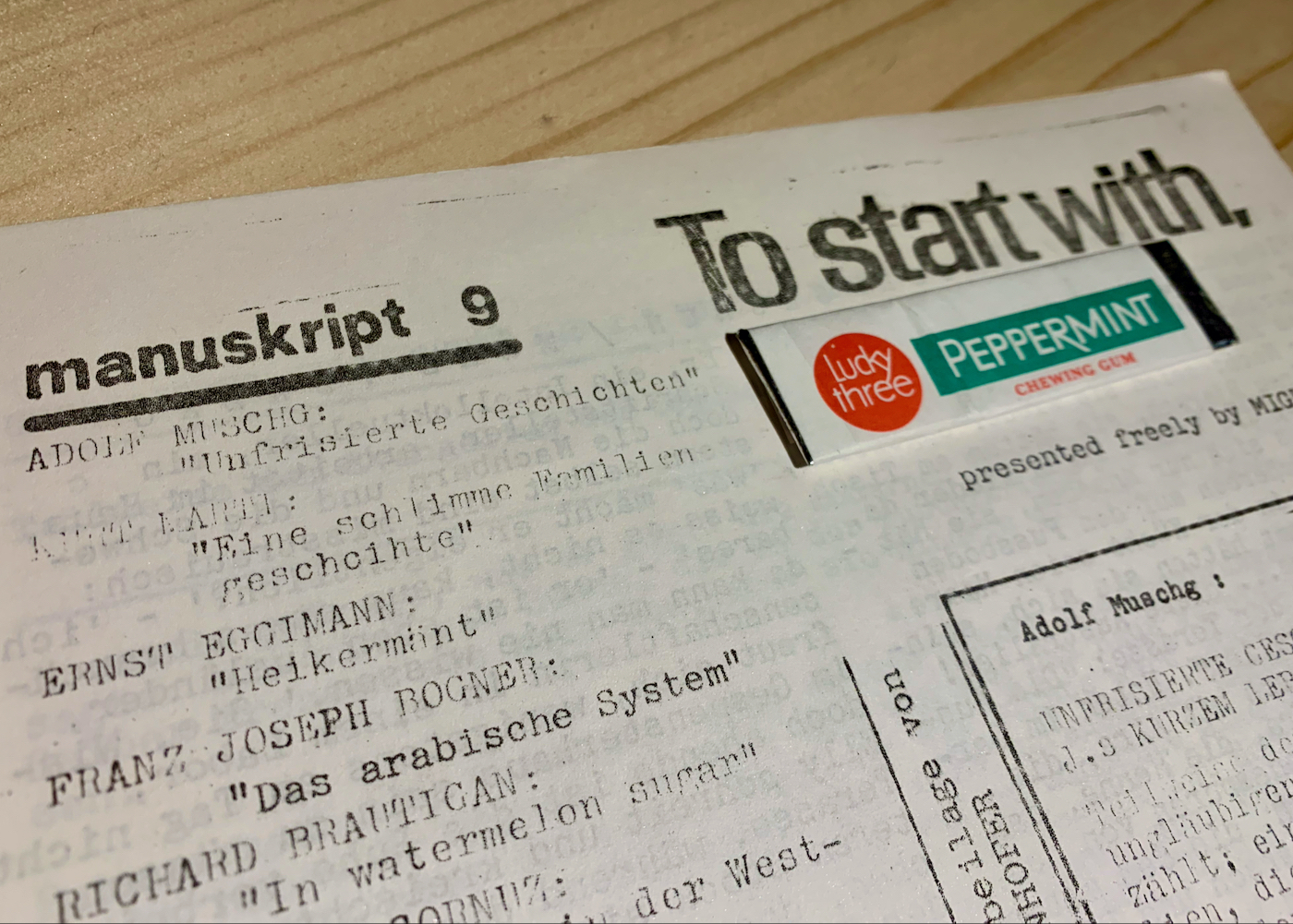

Immer neue Ideen und Experimente fanden Eingang ins Heft. Die Nummer 9 beispielsweise enthielt nicht nur erstmals eine Fotocollage, sondern auch – einen Kaugummi. Um die Lektüre schmackhafter zu gestalten, fragten wir mit Erfolg bei der Migros an, ob sie uns 1’000 Kaugummis stiften würde, und in einer nächtlichen Fleissarbeit klebten wir dann, «presented freely by Migros», in jedes einzelne Exemplar einen echten amerikanischen Peppermint Chewing Gum.

Neugierig, ob ein Kaugummi ein halbes Jahrhundert später noch essbar ist, habe ich ihn heute aus der Packung gezogen. Nichts hat sich geändert. Er sieht noch genau so farblos und flach aus, wie Kaugummis eben aussehen. Ich brach ein Stück davon ab, schob es in den Mund und begann zu kauen. Das Kaugummistück zerbröckelte in kleine Teile, doch je mehr ich sie kaute, desto mehr formten sie sich zu jener gummigen Masse, die den Sinn eines Kaugummis ausmacht.

Sogar das Aroma ist noch schwach spürbar, und es schmeckt nicht irgendwie giftig. Natürlich spucke ich das Stück wieder aus, aber ein bisschen beeindruckt bin ich durchaus. Während ich diesen Kaugummi kaute, ist das halbe Jahrhundert zu einer Sekunde zusammengeschmolzen.

***

Die Leute, mit denen wir dank «manuskript» inzwischen verkehrten, waren alle viel älter als wir. Aber sie verhielten sich zu uns wie zu ihresgleichen, was unser Ego in schwindelnde Höhen emporsteigen liess. Ich erinnere mich an spätabendliche Gelage in einer verqualmten Wohnung über den Altstadtdächern von Zürich, in der eine Bohèmedame mit dem Namen Susa allerlei interessante Freunde versammelte: Schauspielerinnen des Neumarkt-Theaters, junge Autoren, ältere Literaten, in die Jahre gekommene Musen wie Susa selbst – und mittendrin Elias und ich.

Eines Abends sass mit abgewetzter modischer Schaffelljacke und Schnurrbart ein Besucher aus Wien in unserer Runde. Es war der als «österreichischer Dichterfürst» geltende H.C. Artmann, ein Poet und Lebemann durch und durch, der bei Susa auf der Durchreise Halt gemacht hatte und sich Elias und mir mit seinem schaurigsten Vers gleich selber vorstellte: «Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Artmann auch zu dir, mit dem Hackehackebeilchen und macht Hackefleisch aus dir.»

Bis heute glaubte ich, dass der blutige Vers vom Dichter persönlich stammte – in frecher Abwandlung eines Operettenliedes, das da lautete: «Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir.» Erst jetzt entdecke ich, dass die Zeilen des Liedes lange vor Artmann verfremdet wurden – nämlich in Erinnerung an den deutschen Serienmörder Fritz Haarmann, der für den grausamen Tod von insgesamt zwei Dutzend junger Männer 1925 geköpft wurde. Statt des Glücks wurde Haarmann besungen, doch der Dichter machte Artmann daraus. Er kolportierte die Strophe gleich für sich selbst – und sie begleitete mich bis heute. Immer, wenn ich die Kinder ein wenig erschrecken wollte, zitierte ich mit drohendem Zeigefinger den Artmann’schen Vers.

Nachdem wir an jenem Abend in der Wohnung von Susa die Ehre hatten, den damals schon 50-jährigen Wiener Poeten kennenzulernen, überliess er uns einige neue Gedichte, die wir wie eine Jagdtrophäe mit nach Hause nahmen, um sie im nächsten Heft zu veröffentlichen. Doch während Elias es übernahm, die Artmann-Texte aufzubereiten, hätte der Beitrag von mir für die neue Nummer nicht gegensätzlicher sein können. Wie schon in «manuskript» Nummer 1, als ich über den Pfeifer von Niklashausen und seine Auflehnung gegen den Klerus berichtete, entschied ich mich ein weiteres Mal für Sozialkritik statt für Kunst um der Kunst willen.

***

Ich hatte in Zürich die Lesung eines deutschen Autors besucht, der keine moderne Literatur schrieb, sondern die Wirklichkeit abbilden wollte. Er hiess Günther Wallraff und begab sich unter falschem Namen in mehrere Grossbetriebe, wo er den Alltag der Arbeiter teilte, um darüber zu schreiben. Nach der Lesung durfte ich ihn interviewen, und was er mir erzählte und was er am Abend vorlas, machte mir grossen Eindruck. Eben noch hatte ich in der Altstadtwohnung von Susa gesessen und am süssen Nektar der Bohème genippt – nun sass ich diesem Mann gegenüber, der wie ich im Gymnasium gewesen war, aber danach keine wissenschaftlichen Lehren, sondern das wahre Leben studiert hatte.

Welcher Gegensatz, an einem der Abende vorher dem kauzigen Wiener Verseschmied begegnet zu sein, der sich mit schwarzem Humor und ebenso geistreich wie vom Weingeist beseelt spintisierte – während ich nun hinuntergezogen wurde auf den Boden der Wirklichkeit, ohne Beschönigung, ohne literarische Ausschmückung. Mein Bericht über Wallraff im «manuskript» brachte deutlich zum Ausdruck, welcher der beiden Persönlichkeiten mir mehr imponierte.

«Er verrichtete die gesundheitsschädlichsten und zermürbendsten Arbeiten, am Fliessband, auf der Werft, in der Schwerindustrie», schilderte ich die Erfahrungen Wallraffs. «Er erfuhr, was es heisst, im Akkord, nach der Devise Zeit ist Geld zu arbeiten. Trotzdem war er fähig, in der spärlichen Freizeit über all das Erlebte zu schreiben. Wallraff schreibt sachlich, dokumentarisch und verzichtet auf einen experimentellen Stil, der seinem Anliegen hinderlich wäre. Denn er erkannte, dass die Missstände, auf die er gestossen war, nicht persönlich, sondern gesellschaftlich bedingt sind und deshalb nicht privat gelöst werden dürfen.»

Der «experimentelle Stil» in den Texten junger Autoren – bei Wallraff fehlte er völlig, und das gefiel mir. Das Experimentelle in der Literatur fand ich zwar immer noch interessant und originell, doch es berührte mich nicht. Nicht wirklich. Es stillte nicht meinen wachsenden Hunger nach Engagement, nach Veränderung der Verhältnisse. Wallraffs unerwünschte Reportagen dagegen ernährten mich.

In meinem Bericht über ihn schrieb ich: «Dass sich der mutige Autor in seiner freien Zeit neben der Schwerarbeit von der sogenannten schönen Literatur völlig abwandte, ist symptomatisch: Liest man seine Aufzeichnungen, versteht man das völlige Desinteresse der Arbeiterschicht jeglicher Kultur gegenüber.»

Ganz allmählich, in kleinen Schritten und ohne mir dessen bewusst zu sein, entfernte auch ich mich von der Literatur, die wir im «manuskript» zelebrierten. Ich begann die Treppe im Elfenbeinturm der schönen Künste hinunterzusteigen. Stufe um Stufe. Aber ich kam noch nicht unten an. Es gab da einen Autor, den ich für unser Heft unbedingt noch gewinnen wollte: einen Schriftsteller, der mich durch seine präzise Art zu beschreiben, in seinen Bann zog. Zum Beispiel, wenn er von der Angst der Tormanns beim Elfmeter schrieb. Mehr über ihn in der nächsten Folge …