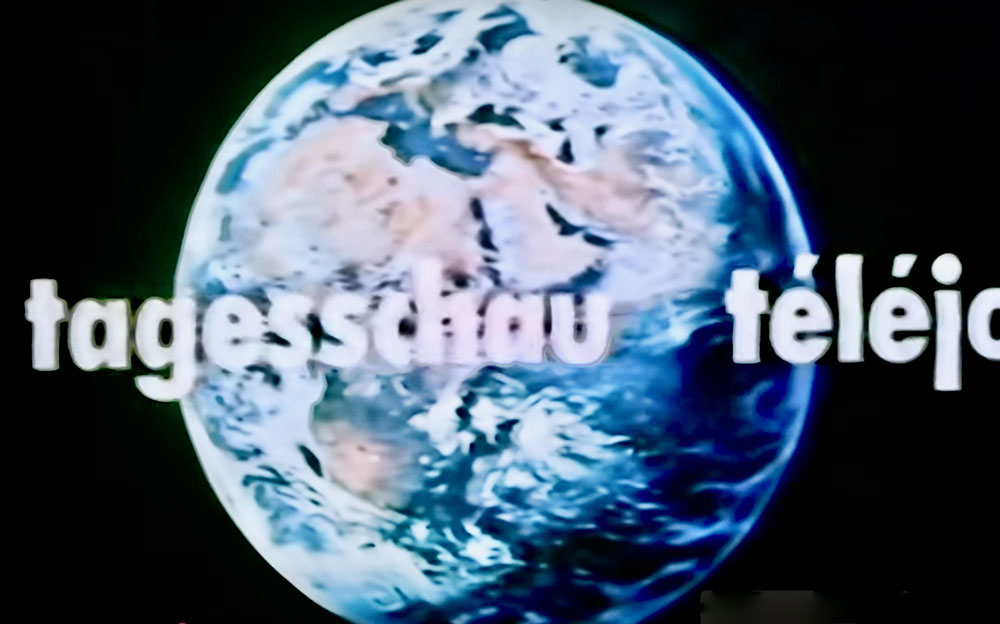

Die Nächte, die ich mir im Niederdorf um die Ohren schlug, blieben natürlich nicht ohne Wirkung. Wenn ich am frühen Nachmittag in der Tagesschau eintraf, hatte auch ich einen Kater dabei, sodass meine Arbeitsleistung bis in den frühen Abend hinein nicht vorankam. Gegen 19 Uhr merkte ich dann mit wachsender Nervosität, dass ich die Nachrichten, die ich bearbeiten musste, noch immer nicht fertig hatte.

Der Minutenzeiger der grossen Uhr rückte in Sekundenschnelle voran, und die Tageschefin drängte zur Eile. Sie war eine schon etwas ältere Journalistin, die Wert auf saubere Arbeit legte. Brachte ich ihr einen Text zu früh, dann musste ich damit rechnen, dass sie ihn mir mit den Worten zurückgab:

«Du kannst es besser.»

Damit forderte sie meinen Ehrgeiz heraus. Mit dem Ergebnis, dass ich auch zehn Minuten vor Sendebeginn noch immer am Schreiben war. Bereits ging mir der Ruf voraus, dass ich meine Texte immer als Letzter abgab. Mehr als einmal geschah es, dass ich – während die Tagesschau schon begonnen hatte – über die Passerelle ins Studiogebäude eilte, in der Hand meinen Text, um ihn direkt in den Aufnahmeraum zu bringen. Dann wartete ich vor der schalldichten Tür, bis ein Filmbeitrag lief, sodass ich das Blatt dem Tagesschausprecher direkt in die Hand drücken konnte. Der Zuschauer merkte nichts davon.

Drei Stunden später, nach der Arbeit für die Spätausgabe der Tagesschau, befand ich mich mit den andern zusammen auf dem Weg in die City, um ein weiteres Mal den Moment und nur den Moment zu feiern. Die Welt von morgen interessierte mich nicht mehr. Mein politisches Engagement, das mir vorher so viel bedeutet hatte, vermisste ich nicht. Ich liess mich treiben vom Leben, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.

Aber selbst in diesen ausschweifenden Wochen, die zu Monaten wurden, war ich trotzdem noch in der Lage, den Blick auf mich selbst nicht ganz zu verlieren. Rückblickend schrieb ich später ins Tagebuch: «Ich wusste von Anfang an: Jetzt bin ich in dieser Phase drin, und ich will sie ausleben. Aber sie wird vorbeigehen.»

Sie ging vorbei. Nach einem knappen halben Jahr, im Frühling 1976, verlor ich die Lust an den Streifzügen durch die Lokale. Ich brauchte sie nicht mehr, die Abende, die nicht aufhören durften. Ich hatte mich ausgelebt.

Eine verlorene Zeit war es nicht. «Denn etwas ist sicher», schrieb ich ins Tagebuch. «Ich bin jemand, der sein Leben extrem in Phasen erlebt. Immer liegt eine Phase hinter mir und ich setze mich einer neuen Erfahrung aus – wobei ich nie weiss, wie lange sie dauert.»

Die neue Phase in meinem Leben nahm ihren Anfang damit, dass ich aus der Lehrerinnen- und Lehrer-WG an der Forchstrasse auszog. Jene Genossin, die mich im Jahr davor in die RAZ eingeführt hatte, zog in eine «politische» Wohngemeinschaft und fragte mich, ob ich mitkommen wolle. Es sei noch ein Zimmer frei. Die Aussicht, mit politisch aktiven Mitbewohnern zusammenzuziehen, reizte mich sehr, und so wechselte ich mit meiner Matratze, mit Plattenkiste, Plattenspieler und Boxen, mit meiner Schreibmaschine und meinem Marx, Lenin und Mao-tse-tung - die mich auf einmal wieder interessierten - von der Forchstrasse an die Ottenbergstrasse.

Das Objekt, das die WG gemietet hatte, war ein älteres, erhöht gelegenes Haus mit Garten, Blick auf die Limmat und bezahlbarer Miete, ein Haus ganz für uns: Was wollten wir mehr? – Es befand sich mitten in einem alteingesessenen Viertel, doch die Nachbarn mussten an uns keinen Anstoss nehmen. Eine Kommune waren wir definitiv nicht. Denn es gab unter uns weder Hänger noch Kiffer noch Temporärjobber. Alle gingen bürgerlichen Berufen nach oder studierten. Neben mir, dem Fernsehreporter gehörten zur WG 1 Gymnasiallehrerin, 1 Journalistin, 1 ETH-Ingenieur, 1 Medizinstudent und 1 Psychologiestudentin. Im Haus herrschte guterzogene Ordnung, der Kühlschrank war voll, abends wurde richtig gekocht, und alle hielten sich an den Putzplan.

Im Unterschied jedoch zu den Lehrerinnen und Lehrern in meiner letzten WG waren hier an der Ottenbergstrasse alle «organisiert». Politisch organisiert. Oder sie wollten sich organisieren. Die RAZ, die »Revolutionäre Aufbauorganisation Zürich», an der als Sympathisant auch ich wieder teilnahm, war das Band, das uns weltanschaulich zusammenhielt.

Geheilt von meiner Überdosis an Sozialismus, die ich in Enver Hoxhas Albanien, beim Absingen stalinistischer Lieder erhalten hatte, brauchte ich im Moment keine kommunistische Kirche mehr für mein Seelenheil. Das breite linke Spektrum der RAZ genügte mir vorerst. Doch die inneren Richtungskämpfe waren inzwischen extremer geworden. Immer mehr spaltete sich die RAZ in einen undogmatischen spontaneistischen Flügel ohne klares politisches Ziel – und einen harten, ideologischen Kern, der am strategischen Plan einer Diktatur des Proletariats radikal festhielt und die Zukunft der RAZ nach wie vor in einer neuen kommunistischen Partei sah.

Noch im gleichen Sommer 1976, mit der Gründung der «Kommunistischen Gruppe Arbeiterpolitik» brach die RAZ vollends auseinander. Während sich die undogmatischen Kräfte aufzulösen begannen, schmiedete sich die KGAP zur Kadergruppierung, wo Sympathisanten in Schulungskursen zunächst auf die richtige Linie eingedrillt wurden, bevor sie Mitglieder werden durften.

Auch ich nahm an einem Schulungskurs teil, obwohl ich doch bereits ein Jahr vorher meine Erfahrung mit einem kommunistischen Bibelkurs gemacht hatte. Doch hier gab es kein Predigerpaar, das mit uns in religiöser Verzückung Stalins übermenschliche Grösse besang – hier war die Wirklichkeit etwas weniger weit entfernt, hier durfte man Zweifel äussern, und es wurde sogar diskutiert. Meine Revolutionsromantik hatte hier ebenso Platz wie mein kritischer Geist. Um so entschiedener war meine Absicht, in die Gruppe aufgenommen zu werden. Der gutbesuchte Schulungskurs zeigte mir, dass hier keine Beliebigkeit herrschte, sondern der ernsthafte Wille, eine sozialistische Schweiz aufzubauen.

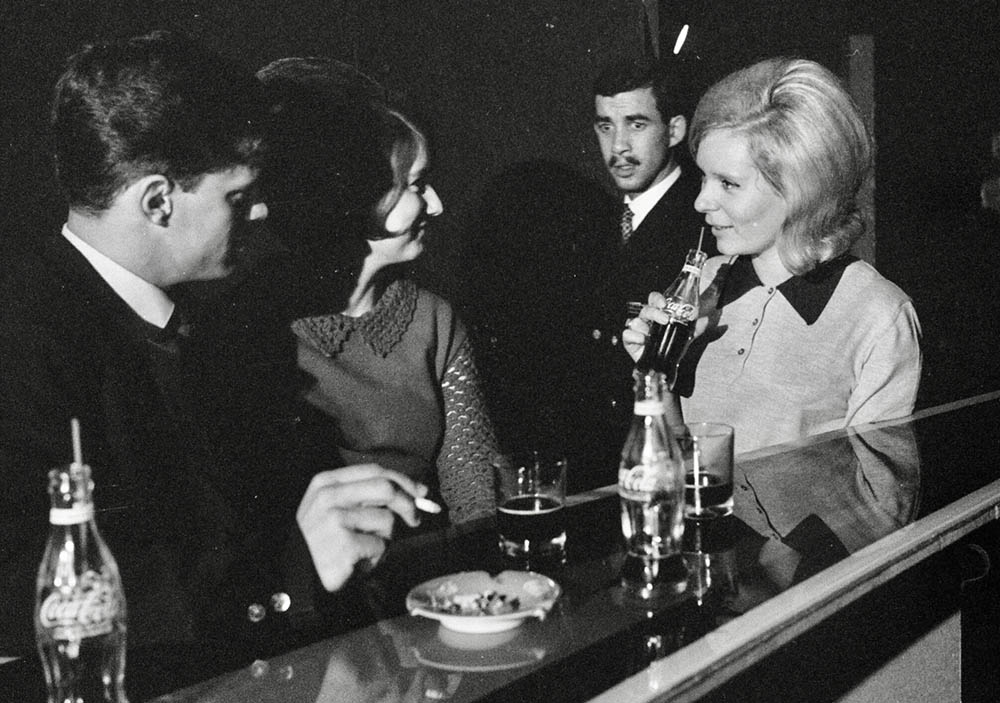

Meine Motivation war auch deshalb so gross, weil Eugen am Schulungskurs teilnahm. Eugen oder Geni war bei der Tagesschau mein bester Kollege, und ich hatte mit ihm und den andern manche späten Abende in der «Malatesta» und der «Fantasio-Bar» verbracht, bevor es ihn dann nach Hause, zu seiner Partnerin zog. Ins «Bängbäng» war er deshalb nie mitgekommen.

Kennengelernt hatte ich Eugen im Jahr davor bereits in der RAZ, wo er schon länger Mitglied gewesen war. Jetzt gehörte auch er zu den Sympathisanten der KGAP. Von den durchzechten Abenden in der Stadt hatte er sich schon vor mir zurückgezogen. Er war etwas älter als ich und hatte beschlossen, von nun an etwas seriöser zu leben. Die politische Arbeit hatte Priorität.

Mit den Genossen von der KGAP besprachen wir bereits während der Kursabende, wie wir uns politisch betätigen konnten. Unser Arbeitsort war keine Fabrik, wo es noch einen richtigen Kapitalisten gab, der seine Arbeiter ausbeutete. Das Fernsehen war ein Staatsbetrieb. Doch als staatlicher Sender einer bürgerlichen Demokratie verbreitete es eine bourgeoise Weltsicht. Es propagierte den Kapitalismus. Revolutionäre, die als Journalisten im Fernsehen angestellt waren, hatten deshalb die Aufgabe, sozialistische Ansichten ins Programm einzuschleusen. Besonders, wenn sie in der Abteilung Information tätig waren.

Wie der Fisch im Wasser – so lernten wir von Mao-tse-tung – bewegt sich der Kommunist im Volk. Das wurde auch Eugen und mir aufgetragen. Denn der Fisch fällt im Wasser nicht auf, er gehört dazu. Unerkannt agitiert er. Unerkannt arbeitet er im Dienste der grossen Sache.

In der Tagesschau - und überhaupt im Schweizer Fernsehen der 70er-Jahre - hatten kommunistische Fische ein leichtes Spiel. Was ich schon in der Redaktion der «antenne» beobachtet hatte, war in der Tagesschau mit Händen zu greifen: Immer mehr ehemalige 68er hatten sich für den Marsch durch die Institutionen entschieden und trugen nun ihre Weltanschauung als Journalisten ins Fernsehen. Geni und ich waren daher nicht die einzigen, die ihren Beiträgen, wenn immer möglich, eine «progressive» und «linke» Färbung verliehen. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen sympathisierten mit dem aufmüpfigen neuen Zeitgeist, der keine Tabus mehr kennen wollte.

Unsere Vorgehensweise zog sich durch alle Themen und News: Was von oben kam, wurde tendenziell negativ, kritisch beleuchtet, was von unten kam, wurde glorifiziert. Oben herrschten die Mächtigen, die Oligarchien, die Staatsapparate – während unten die Unterdrückten, die Opfer, die geknechteten Völker Gerechtigkeit forderten. Ich sage nicht, dass das falsch war, aber das Weltbild, das wir verbreiteten, war wie ein Bilderbuch, in dem es nur «Gute» und «Böse» gab.

Während wir «rechte» Diktaturen der Dritten Welt wie Chile, Argentinien, Bolivien oder auch Persien zu Recht als solche bezeichneten, waren «linke» Diktaturen wie Kuba, Vietnam oder Angola in unserem Sprachgebrauch «sozialistische Staaten». Terroristen bezeichneten wir in der Regel als «Guerilleros», «Befreiungskämpfer», oder «Rebellen», und ihre Terroranschläge waren für uns «Guerillaaktionen». Wir sprachen vom «US-Imperialismus», von «kapitalistischer Marktwirtschaft» und liessen kein gutes Haar an der westlichen Welt - während wir für Mao-tse-tung, der im September des Jahres starb, vermutlich nur anerkennende Worte fanden. Hatte er nicht das chinesische Volk von «Ausbeutung» und «Unterdrückung» befreit? Die zahllosen Opfer der Kulturrevolution, die auf das Konto des «grossen Steuermanns» gehen, liessen wir mit Sicherheit unerwähnt.

Auch bei den Inland-Themen rückten wir die Dinge, wenn immer möglich, ins linke Licht. Wir wollten nicht informieren, sondern urteilen. Linke Politiker wurden befragt, bürgerliche Politiker wurden verhört. Und die Chefredaktion griff nur dann korrigierend ein, wenn politischer Druck entstand.

Eines Abends, ausnahmsweise früher als sonst, stand ich an der Bushaltestelle, um zurück in die Stadt zu fahren. Da hielt neben mir ein Mercedes. Es war der Fernsehdirektor persönlich, der offenbar wusste, dass ich bei der Tagesschau arbeitete. Die zunehmende Linkslastigkeit der Redaktion war ihm natürlich bekannt, weshalb er wohl dachte, er nehme mich bis nach Oerlikon mit, um mich kennenzulernen.

Er fragte mich während der kurzen Fahrt, ob mir die Arbeit gefalle, was ich bejahte. Dann sprach er über journalistische Werte, und ich hörte ihm höflich zu, denn immerhin war er mein oberster Chef. Als ich aussteigen musste, schenkte er mir einen letzten, besorgten Blick.

«Und vergessen Sie nicht», ermahnte er mich, «das oberste Gebot des Journalismus ist Redlichkeit.»

Mit diesen Worten entliess er mich, freundlich grüssend. Redlichkeit? Das Wort war mir neu. Doch wenn es der Fernsehdirektor benutzte, meinten wir bestimmt nicht dasselbe.

*

Inzwischen war ich vermehrt als Reporter tätig. Was ich am Morgen drehte, wurde am Abend gesendet. Den Zeitdruck kannte ich schon von der «antenne». Bei der Tagesschau war er noch grösser. Das fand ich anfänglich spannend. Traf ich morgens um neun Uhr in der Redaktion ein, wusste ich nicht, wohin mich die Aktualität diesmal hinführen würde. Doch bald empfand ich den Stress als belastend. Denn ich konnte mir die Themen nicht aussuchen. Selten empfand ich Begeisterung, die doch mein Lebenselixier war. An einem Montag zum Beispiel stand ein Interview mit dem Landwirtschaftsdirektor in Bern auf dem Programm. Am Dienstag eine Sitzung der Parteipräsidenten. Wieder in Bern. Wieder die Fahrt hin und zurück. Am Donnerstag eine Konferenz der Bodensee-Anrainerstaaten, am Freitag ein Interview mit dem Korpskommandanten, der aus Schweden zurückgekehrt war, und dann, am Montag eine Bürgenstocktagung über die Kostenexplosion im Gesundheitswesen.

So ging das nun Woche für Woche. Tagsüber reiste ich durch die halbe Schweiz für ein Thema, das mich nicht einmal interessierte, abends kehrte ich ausgepowert zurück in die Wohngemeinschaft, wo ich zum Gemeinschaftsleben nicht mehr viel beitragen konnte, und zweimal pro Woche besuchte ich den marxistisch-leninistischen Schulungskurs, der für mich heilig war, weil er mich dem Eintritt in die KGAP näherbrachte. Die Schere zwischen meinen verschiedenen Leben öffnete sich immer weiter. Ich brachte sie kaum noch zusammen.

Ich rückte ein weiteres Mal nach Bern aus, als der damalige Bundesrat und Bildungsminister Hans Hürlimann ein neues Hochschulgesetz präsentierte. Nach der Pressekonferenz hatte ich mit ihm ein Interview vereinbart, das in einem Nebenzimmer stattfinden sollte.

Zusammen mit meiner Equipe stand ich bereit, als der Bundesrat eintrat. Er kam allein, denn damals war es noch keineswegs üblich, dass ein Regierungsmitglied immer von Pressesprechern begleitet wurde. Das erste Mal einem Bundesrat die Hand schütteln zu dürfen, war für mich schon ein spezieller Moment, und ich sagte artig «Herr Bundesrat», wie man es mir vorher eingeschärft hatte.

Welten begegneten sich. Auf der einen Seite der bürgerlich-konservative Minister in Krawatte und Anzug – ihm gegenüber der eingebildete junge Reporter und werdende Kommunist. Ohne Krawatte und ohne Anzug. So etwas besass ich gar nicht. Denn seit meinen ersten Reportagen für die «antenne» wusste ich: Jeder Interviewpartner musste dankbar und froh sein, dass ihn das Schweizer Fernsehen überhaupt zu befragen geruhte. Also gab es für mich keinen Uniformzwang. Auch wenn ein Herr Bundesrat vor mir stand.

Zwei bis höchstens drei Minuten durfte das Interview dauern. Ich begann mit der ersten Frage, der Bundesrat wollte antworten - und verhaspelte sich. Zweiter Versuch. Doch er geriet erneut aus dem Tritt. Bundesräte waren damals an Interviews für das Fernsehen noch nicht gewohnt. Die Zeitvorgabe setzte Hürlimann so unter Druck, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Nach dem fünften Versuch brach ich das Interview ab, setzte mich mit dem Bundesrat hin und half ihm dabei, seine Antworten aufzuschreiben. Während er schrieb, schweiften meine Gedanken zum Schulungskurs, der am Abend stattfand. Die Situation hätte nicht absurder sein können.

«Amüsant», notierte ich später im Tagebuch, «der Bundesrat wie ein Schüler – und ich der Lehrer!»

Amüsant ja - aber eigentlich unhaltbar. Eine Woche später, nach weiteren Reportagen, deren Sinn ich nicht einsah, ein neuer Tagebucheintrag:

«Für wen rackere ich mich den ganzen Tag ab? Die Arbeit ist abwechslungsreich, das gebe ich zu, man sieht und erlebt viel, und ich arbeite gern mit den andern. Doch die Nachteile überwiegen. Ich kann mich zu wenig entfalten. Manchmal denke ich, es wird Zeit, die Tagesschau zu verlassen.»

Nächste Folge - nach der Sportferien-Pause - am 9. März