Märchen sind eine der ältesten Literaturformen der Menschheit und zugleich eine der frühesten für jedes Kind. Wer Glück hat, erlebt in seiner Kindheit Erwachsene, die Märchen vorlesen oder gar erzählen. Kinder mögen Märchen, Erwachsene sind dann entsprechend sozialisiert und erleben Märchen in der Rückkoppelung auf ihre eigene Kindheit meist als etwas Schönes. Die grosse Stärke der Märchen ist ihre Lebendigkeit und ihr Bilderreichtum. Die Sprache der Volksmärchen ist klar und anschaulich, nie abstrakt oder interpretativ, schreibt Dr. med. Johannes Wilkes, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in einem Fachartikel.

Während des Lesens, Vorlesens oder Zuhörens entstehen im Inneren fortlaufend lebendige Bilder von eindrucksvoller Kraft und Klarheit. Erleichtert wird dieser Verstehens- und Aneignungsvorgang dadurch, dass die handelnden Märchenfiguren und die Märchenumgebung nur durch wenige Details beschrieben werden. Wir erhalten mit dem Märchen eine grobe Schablone, die wir mit unserer Phantasie frei ausmalen können. Die Identifikation mit den Märchenhelden fällt so nicht schwer. Je nach Alter und Entwicklungsstand können die Rezipienten meist leicht auf ein Märchen «einsteigen».

Im Märchen werden Gefühle angesprochen, Wünsche und Ängste. Die Helden haben Probleme und müssen diese lösen. Sie brauchen Mut, Tapferkeit, aber auch Klugheit und Herz. Wenn die Helden sich dann noch für Mitmenschlichkeit und Solidarität mit den Schwächeren entscheiden, kommt es zu einem Happy End. Dabei sind die Volksmärchen kurz, entwickeln sich dynamisch, haben eine klare Spannungskurve und unterscheiden deutlich in Gut und Böse. Sie überfordern also nicht. Märchen beleben nicht nur die Phantasie, sie stellen auch Bewältigungsstrategien vor und tragen damit zur seelischen Gesundheit bei. Sie machen Mut und stärken das Vertrauen in die eigenen Kräfte.

Märchen im kollektiven Gedächtnis - Grundmuster für politische Narrative

Die meisten Erwachsenen erinnern sich an Märchen aus ihrer Kindheit. Wilkes geht davon aus, dass es eine gemeinsame Basis an Bildern und Geschichten gibt, die überindividuell verstanden werden und Menschen verbinden. Die meisten von uns tragen also ein emotional verwobenes Märchenmuster in sich, das bereits in der Kindheit angelegt wurde und sich verfestigt hat. Auf dieses kollektive Gedächtnis lässt sich aufbauen: zum Beispiel von der Werbung und der politischen Propaganda. Und genau das passiert auch.

Bemühen wir als allen bekanntes Beispiel das wirklich sehr spannende und erregende Corona-Narrativ, können wir die Unterteilung in Gut und Böse deutlich erkennen. Böse Mächte werden personifiziert. So ist das Coronavirus das abgrundtief Böse, der böse Drache, den es zu bekämpfen gilt – mit dem Guten, der Maske, den Massnahmen und der Covid-Impfung. Diese Grundstory war für die meisten so eingängig, dass sie die Coronaerzählung nicht hinterfragten und auch gemäss der deutschen Behörden gar nicht hinterfragen sollten. Die kollektive Regression in die kindliche Märchenwelt, zurück in die Zeit der kindlich-naiven Rezeption von aufregenden Narrativen war gewissermassen staatlich angeordnet.

Es sah so aus, also ob das medial massiv verbreitete Corona-Narrativ auf eine bereits vorhandene Märchentaste bei vielen drücken und so schnell Eingang finden konnte ins Denken und Fühlen der Mehrheit. Die politischen und medialen Reaktionen auf Corona waren nicht unbedingt logisch und sinnvoll, aber das machte gar nichts. Das grobe Narrativ - durchaus auch mit seinen Widersprüchlichkeiten - lud alle dazu ein, mit der eigenen Phantasie zu arbeiten und die vorhandenen Lücken selbst auszuzfüllen.

So entstanden eigene Bann-Rituale, soziale Überwachung und gegenseitige Belehrung einfach aus den eigenen Corona-Theorien heraus. Der eine schwor auf die Maske, der andere limitierte die Geburtstagsbesucher, der dritte desinfizierte ständig seine Hände und sein Lenkrad im Auto, der vierte traute dem schlauen Virus alles zu. Das Grundnarrativ versorgte jeden mit einem Fundament für eigene kreative Coronastrategien, die jeder selbst mit Sinn aufladen und verbreiten konnte.

Die PR der von der Regierung angeheuerten erzteuren Agenturen appellierte an Märchenwerte wie Mitmenschlichkeit und Solidarität und stiess damit auf grosse Einsicht. Im Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit galt es die alten, gebrechlichen Eltern, die doch nur von den Besuchen ihrer erwachsenen Kinder lebten, zu ihrem eigenen Besten zu isolieren und allein zu lassen. Und darauf konnte man sogar noch stolz sein.

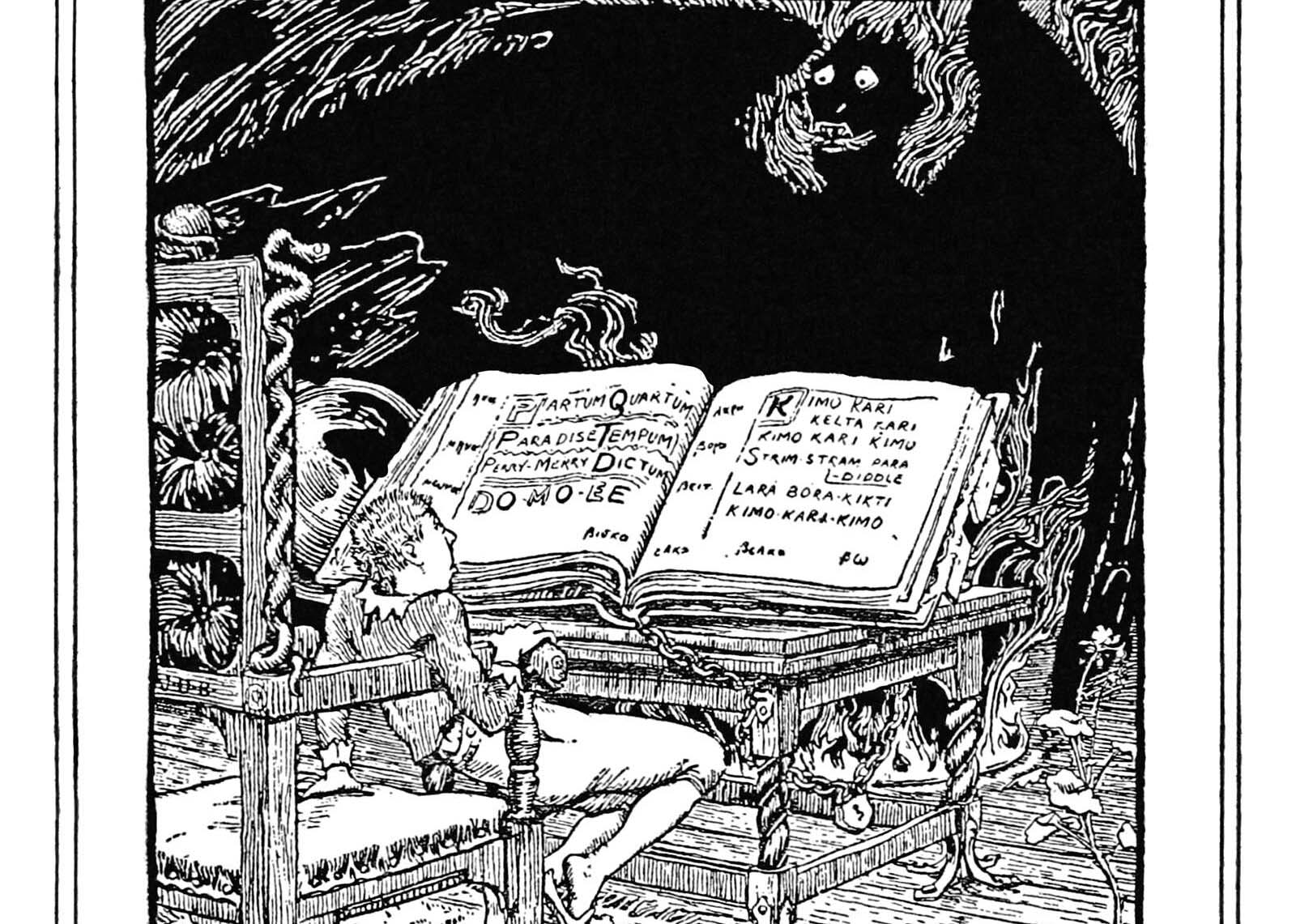

Slogans wurden wiederholt und rhythmisch gestaltet, wohlmöglich noch mit Musik unterlegt, wie ein Song der österreichischen Impfkampagne «Baby lass uns impfen» aus dem Jahr 2020 zeigt. So entstand ein Ohrwurm wie die Märchensprüche von damals: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?»

Märchen und Mythen auch in der Kriegspropaganda

Kriegspropaganda soll die Identifikation mit militärischer Logik fördern und den Gegner dämonisieren. So entstanden bereits um den Ersten Weltkrieg staatliche Propagandaapparate, die die Zustimmung der Massen zum Krieg steuern sollten. Die bewusst geförderte Verbreitung von Mythen und Märchen erreichte damals eine neue Sphäre, so Stefan Kummer. Es war die Geburtsstunde der staatlich organisierten Angstpropaganda. Auch aktuell erleben wir wieder, wie einer Seite die Kriegsschuld zugewiesen wird, und man sich selbst zum Verteidiger stilisiert, der für Gerechtigkeit und Frieden kämpft. Das Narrativ vom «bösen Russen» macht wieder die Runde und baut auf Narrativschichten, Märchenreste und Propaganda vergangener Zeiten auf.

Immer wenn uns vorgegebene mediale Erzählungen sehr eingängig sind und wir die Geschichte - wie früher als Kind - unbedingt immer wieder hören wollen, z. B. ständiger Nachrichtenkonsum in der Coronazeit, ist Hinterfragen angesagt. Es könnte sich um ein politisches Märchen, um Manipulation und Propaganda handeln, zumal wenn die Story monate- oder gar jahrelang immer und immer wieder via Massenmedien auf uns eintrommelt. Dann haben die meisten Erwachsene die Wahl: Wollen sie dem «Märchenonkel» weiterhin Glauben schenken oder sich dem regressiven Märchensog, der an archaische und emotionale Urmuster anknüpft, entziehen? Propaganda erkennen kann Leben retten. Man lässt sich nicht mehr zu etwas verführen, in etwas emotional hineinziehen, was den eigenen Interessen zuwiderläuft.