Der Irrsinn ist bei einzelnen etwas Seltenes – aber bei Gruppen, Parteien, Völkern die Regel», hat Friedrich Nietzsche festgestellt. Wer damit nicht einverstanden ist, unterliegt womöglich bereits einem Irrtum. Denn kollektiver Irrtum ist schwer zu erkennen. Weil ihn alle teilen, erscheint er als Wahrheit. Aber die wirkliche Wahrheit fördert erst die Zeit zutage, wenn der Irrtum zugeschlagen hat.

Ein solcher Irrtum ist die Globalisierung, wobei schon an dieser Stelle mit dem grossen Ökonomen John Maynard Keynes zu klären ist, welche Form von Globalisierung durchaus erwünscht ist: «Ideen, Kunst, Wissen, Gastfreundschaft und Reisen sollten international sein. Dagegen sollten Waren lokal erzeugt werden, wo immer dies vernünftig möglich ist; vor allem aber die Finanzen sollten weitgehend im nationalen Kontext verbleiben.» (1)

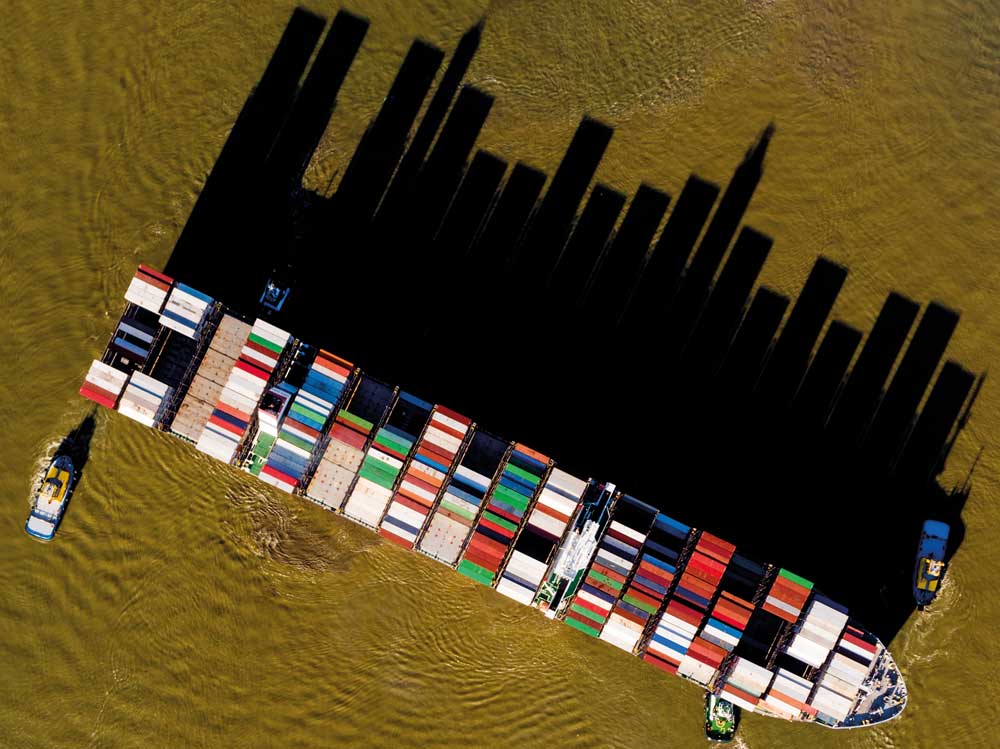

Elektroautos müssten vielleicht nicht in jeder Region hergestellt werden, aber warum nicht Fahrräder? Ein gutes Stück internationaler muss die Wirtschaft heute schon sein, als sich das Keynes vor über neunzig Jahren möglicherweise vorgestellt hat. Damals dauerte die Überquerung des Atlantiks noch mindestens eine Woche, und der Container, die entscheidende Innovation in der globalen Logistik, war noch nicht erfunden.

Doch wie heute unter dem Titel «Globalisierung» gewirtschaftet wird, hat mit effizientem Einsatz der Ressourcen, diesem Primat der Ökonomie, nicht mehr viel zu tun. Mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandprodukts wird von Multis hergestellt, bzw. koordiniert, verarbeitet und vermarktet. Sie liefern uns auch ein paar grossartige Produkte, aber vor allem kurzlebige Wegwerfware. Exemplarisch ist die Textilindustrie, mittlerweile nach der Erdölindustrie die zweitgrösste Umweltverschmutzerin. Die Baumwollbauern in Indien verschulden und töten sich dann zu Zehntausenden jedes Jahr, die Verarbeiter vergiften die Gewässer, die nähenden Sklavinnen leiden in den Fabriken, die Teile werden einmal getragen und landen im Müll oder auf den Märkten der Dritten Welt, wo sie das lokale Gewerbe kaputt machen. Das einzig Positive an dieser negativen Nahrungskette: Es wird dabei ziemlich dick verdient und ständig Geld von der Real- in die Finanzwirtschaft gesogen, damit der Index steigt und alle glauben dürfen, wir seien auf dem richtigen Weg.

Die Gewinnmargen sind dabei auch in angeblich wettbewerbsintensiven Branchen exorbitant hoch. Beispiel iPhone XS von Apple, das in den USA für 1249 Dollar verkauft wird. Seine Einzelteile kosten 443 Dollar. Dazurechnen darf man noch rund 300 Dollar für Arbeit, Entwicklung und Verwaltung. Es bleiben 500 Dollar, das sind ±40 Prozent «Profit», ein anständigeres Wort für Wucherpreis. (2)

Am anderen Ende der Technologieskala, beim T-Shirt, sieht es ähnlich aus. Von einem typischen Endverkaufspreis verdient die Näherin aus Bangladesch gerade mal 0,6 Prozent. (3) Der Rest entfällt auf ein bisschen Transportkosten, Steuern und vor allem Gewinne auf den verschiedensten Stufen, die grösstenteils abgesogen und dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden. Die 300 grössten Konzerne Europas erzielten 2015 im Durchschnitt 9,8 Prozent Gewinn (Ernst & Young, 2016) während der grösste Teil der Schweizer KMUs mit 2 bis 3 Prozent überleben muss. (4)

Zwei Drittel des internationalen Handels spielen sich innerhalb der Konzerne ab – für uns kaum wahrnehmbar. In dieser undurchsichtigen Welt wird alles optimiert: die Umweltstandards im einen, die Sozialstandards im anderen Land, die Steuern hier, die Subventionen dort. Optimieren heisst unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen: die Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen. Weil nicht mehr die Herstellung eines nützlichen Produkts, das die Kunden glücklich macht, das Ziel des Wirtschaftens ist, sondern die Erzielung eines möglichst hohen Profits, werden die Märkte mithilfe willfähriger Regierungen monopolisiert, es werden Löhne gedrückt, Luft, Gewässer und Böden verschmutzt und selbstverständlich Steuern vermieden, wo es nur geht.

Das Resultat ist grossflächige Arbeitslosigkeit (unter Jugendlichen in Europa beispielsweise um die 30 Prozent), Ausdehnung des Prekariats (im reichen Deutschland um die 20 Prozent), Umweltzerstörung (die Meere sind am Rand des Kollapses, das Klima ist auf dem Weg dazu), die Verbreitung problematischer Technologien und Bullshit-Jobs, Stress und Fake. Wer ein bisschen herumreist, wird feststellen: Wo der Mensch die Hand im Spiel hat, ist es hässlich geworden, selbst wo er nur Landwirtschaft betreibt. Er weiss gar nicht mehr, wie schön es auf der Welt eigentlich sein könnte – eine Wahrnehmungsstörung, ein Irrsinn, von dem Nietzsche gesagt hat, er sei im Kollektiv die Regel. Indem wir das Paradies, in dem wir leben, nicht erkennen, machen wir es zur Hölle (wobei dies durchaus nicht religiös zu verstehen ist).

Wie konnte es nur so weit kommen? Begonnen hat dieses Verderben, wie viele andere auch, mit einem kleinen verführerischen Glück – billigere Produkte – und einer Theorie aus einer Zeit, als reiche Engländer von ihrem Landsitz aus die Welt erklärten. 1817 legte David Ricardo (1772–1823), der an der Londoner Börse reich geworden war und sich als Gelehrter aus dem Erwerbsleben zurückgezogen hatte, mit seiner Theorie des komparativen Kostenvorteils die intellektuellen Grundlagen des Freihandels. England zwang in der Folge seinen Handelspartnern den Freihandel auf, schützte aber, wo immer möglich, die eigene Industrie und schwang sich damit zur dominierenden Weltmacht auf. Später taten es ihnen die Amerikaner gleich. Ricardos Theorie (mehr dazu gleich) ist nahezu unbestritten. «Es gibt wenig Aussagen, die unter Ökonomen mehr Konsens erreichen, als die, dass offener Welthandel wirtschaftliches Wachstum fördert und den Lebensstandard anhebt», sagt Gregory Mankiw, Vorsitzender der Wirtschaftsabteilung an der Harvard University, dem Vatikan der orthodoxen Ökonomie. (5) Andere bekannte Ökonomen sehen die Sache kritischer, z. B. John Kenneth Galbraith: «Der Freihandel hat den Status eines Gottes erreicht. … Keine der weltweit erfolgreichsten Handelsregionen … hat ihren Status durch neoliberale Handelsregeln erreicht.» (6)

Was sagt die Theorie des komparativen Kostenvorteils? David Ricardo beschreibt sie anhand eines fiktiven Beispiels aus der Tuch- und der Weinproduktion in England und Portugal. In England erfordert die Produktion von 1000 Rollen Tuch 100 Arbeiter und von 1000 Fässern Wein 120 Arbeiter, in Portugal dagegen 90 Arbeiter für 1000 Rollen Tuch und 80 Arbeiter für 1000 Fässer Wein. Obwohl Portugal in beiden Kategorien über einen absoluten Kostenvorteil verfügt, lohnt es sich für das Land, sich auf die Weinproduktion zu spezialisieren, das Weben den Engländern zu überlassen und das Tuch von ihnen zu importieren. Warum? In Portugal ist die Produktion von Wein effizienter als die von Tuch, und in England ist es umgekehrt. Die Portugiesen können offensichtlich mehr Geld verdienen, wenn sie die Weber in die Weinberge schicken.

Der komparative Kostenvorteil ist eine Theorie und beruht nicht auf Beobachtung und Erfahrung. Sie funktioniert nur unter bestimmten Annahmen und unter Vernachlässigung bestimmter Effekte, also nur im Sandkasten. Das ist trotz ihrer enormen Wirkung ihre grosse – und entscheidende – Schwäche.

Der Denkfehler Ricardos besteht darin, dass die wesentlichen Kosten der Produkte des Welthandels nicht aus Manntagen bestehen, die zwar weltweit vergleichbar wären, aber seit der babylonischen Tempelbuchhaltung nicht mehr als Zahlungsmittel verwendet werden. Löhne werden in Geld bezahlt, und die Unterschiede in den weltweiten Lohnkosten waren schon zu Ricardos Zeiten, als noch Sklaven gehalten wurden, erheblich.

Des Weiteren funktioniert Ricardos komparativer Vorteil nur unter den Bedingungen der Quantitätstheorie des Geldes, nach der das Preisniveau der Güter von der Geldmenge bestimmt wird. Auch das ist eine Theorie, die plausibel klingt, aber in der Praxis nicht hält, was sie verspricht, weshalb sie von so unterschiedlichen Denkern wie Marx und Keynes abgelehnt wurde.

Die Geldmenge ist kein fester Wert, der sich nach einer bestimmten Grösse oder nach der Gütermenge richtet, sondern nach den Regeln der Geldschöpfung und die waren bereits zu Zeiten des Goldstandards sehr dehnbar. Auch abgesehen von seiner Manipulierbarkeit ist Geld ein unzuverlässiger Massstab, der nur misst, was sich in Geldwerten ausdrücken lässt. Auf das Wein- und Tuchmodell von Ricardo übertragen bedeutet sie: Wenn die Portugiesen viel Wein, mit dem sie hohe Profite erzielen, nach England liefern, machen sie mehr Gewinn als umgekehrt die Engländer, die ihr Tuch ja weniger kosteneffizient produzieren. Es fliesst also netto Geld von England nach Portugal. Preise und Löhne steigen in Portugal, während sie in England fallen, das dadurch konkurrenzfähiger wird. Im Sandkasten – aber ganz selten in der Praxis – harmonisieren dadurch die Produktionskosten in den beiden Ländern.

Ein Faktor, den Ricardo nicht auf der Rechnung hatte, ist die Tatsache, dass viele Gewinne nicht investiert, also wieder in Umlauf gebracht, sondern zinstragend angelegt werden. Aus Investitionen entstehen Innovationen, Löhne und Konsum und der Lebensstandard steigt, während die leistungslosen Kapitalgewinne die Löhne schmälern und den Konsum beschränken. Wenige werden reicher, viele ärmer.

Es ist denn auch kein Zufall, dass die Welthandels- und Entwicklungskonferenz der UNO (UNCTAD) in ihrem «Trade and Development Report» von 1997 neben der wachsenden Schere zwischen Reich und Arm und Nord und Süd die Tatsache beklagt, dass die wachsenden Gewinne der Konzerne nicht zu steigenden Investitionen führen. Vielmehr habe die Finanzwirtschaft die Oberhand über die Realwirtschaft gewonnen und eine «neue weltweite Klasse von Rentiers» entstehen lassen. Die UNCTAD, die von ihrer Struktur und Aufgabe her eigentlich anstelle der neu gegründeten WTO die Globalisierungsverträge hätte übernehmen sollen, sah bereits vor zwanzig Jahren, was heute auch den Mainstream-Ökonomen Sorgen bereitet: dass die Globalisierung ganz andere Effekte zeitigt, als ursprünglich versprochen.

Ein weiterer Mangel des Sandkastenmodells von David Ricardo ist die Vernachlässigung der Akteure. In Ricardos Beispiel sind England und Portugal Subjekte, die zum Wohl ihrer Einwohner handeln. In Tat und Wahrheit bestehen die Akteure aber aus Unternehmen, denen der Sinn vornehmlich nach Gewinnmaximierung steht. Wenn ihr Geld anderswo mehr Profit verspricht, wandert es dorthin, und die produktive Harmonie zwischen den portugiesischen Winzern und den englischen Webern ist im Eimer. Heute sind die Akteure multinationale Konzerne, die von der Produktion bis zum Absatz die ganze Verwertungskette kontrollieren und über ihre Lobbys und ihre Finanzmacht die Regeln bestimmen und den Wettbewerb zu ihren Gunsten einschränken. Denn dauerhafte Gewinne markant über den Produktionskosten lassen sich nur bei eingeschränktem Wettbewerb erreichen.

«Der Kapitalismus ist keine Wirtschaft, in der private Akteure dann hohe Gewinne machen, wenn sie besonders hohe persönliche Risiken eingehen», schreibt Sahra Wagenknecht. (7) «Vielmehr werden gerade dort die höchsten Gewinne erzielt, wo das Risiko aufgrund der Marktverfassung – wenige Konzerne dominieren, Newcomer haben kaum eine Chance – eher gering ist, der Staat den Unternehmen in vielerlei Hinsicht unter die Arme greift und ihren Eigentümern ein Gutteil des Risikos abnimmt.»

Die Globalisierung erfordert drei Freiheiten, damit die Konzerne dort arbeiten lassen, wo die Löhne niedrig sind und dort verkaufen können, wo die Löhne hoch sind: den freien Verkehr von Kapital, Gütern und Dienstleistungen. Diese Rechnung kann eine Weile durchaus aufgehen. Aber wenn es dort, wo zu Beginn viel verdient wird, keine Arbeit mehr gibt, oder dort, wo die Kosten niedrig sind, die Löhne nicht steigen, ist das Spiel zu Ende. An diesem Punkt stehen wir heute.

Die EU hat deshalb als politische Union eine vierte Freiheit eingeführt, den freien Personenverkehr. Mit ihr können die Menschen aus Niedriglohnländern in die reichen Zonen wandern, die durch sinkende Löhne wieder konkurrenzfähiger, wenn auch ärmer werden. In David Ricardos Universum würden dann mit der Zeit auf der ganzen Welt dieselben Löhne gezahlt. Aber nur schon der europäische Sandkasten zeigt, dass dies nur unter Aufgabe der Souveränität – faktisch der Abschaffung der Demokratie – möglich ist. Das ist keine Drohkulisse, sondern die zwingende Folge der wirtschaftlichen Globalisierung, wie der Vordenker des Liberalismus, Friedrich August von Hayek, 1976 schrieb: «Die Abschaffung souveräner Nationalstaaten und die Schaffung einer wirksamen internationalen Rechtsordnung sind die notwendige Ergänzung und logische Vollziehung des liberalen Programms.» (8)

Eine solche Rechtsordnung von unten zu errichten, gewissermassen durch eine globale Volksabstimmung, ist illusionär. Von oben verordnet sind sie nur mit Tücke durchzusetzen.

Das zeigt auch die Geschichte der Globalisierung. Nachdem der Neoliberalismus mit Reagan und Thatcher in den USA und Grossbritannien in den 1980er Jahren erste Breschen in die soziale Marktwirtschaft geschlagen hatte, ging es darum, das Konzept zu globalisieren. Das Instrument dazu war das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) von 1947. Dieses wurde in der sog. Uruguay-Runde in siebenjährigen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen revidiert (interner Arbeitstitel «DDT») und den Regierungen der Welt 1994 zur Ratifizierung vorgelegt. Dazu wurde der Turbo eingelegt. Präsident Clinton verordnete das «Fast Track Procedure», was die Verhandlungszeit über das gigantische Vertragswerk im Kongress auf 20 Stunden beschränkte. Newt Gingrich, Sprecher des Repräsentantenhauses, stellte vermutlich einen neuen Weltrekord im Brechen eines Wahlversprechens auf. Vor der Wahl feuerte er aus allen Rohren gegen das revidierte GATT, das nur von 35 Prozent der US-Bevölkerung unterstützt wurde. Dreieinhalb Wochen später einigte er sich mit Clinton und der Beitritt zur neu gegründeten Welthandelsorganisation WTO war geritzt.

In der Schweiz, dem einzigen Land, in dem eine Volksabstimmung zur wirtschaftlichen Entmachtung der Nationalstaaten möglich gewesen wäre, wurde das Vernehmlassungsverfahren gestartet, bevor die Unterlagen überhaupt auf Deutsch vorlagen. Dafür wurden die referendumsfähigen Gruppierungen mit Gutachten zur Umwelt- und Sozialverträglichkeit ruhiggestellt.

In der Schlussabstimmung im Nationalrat zu diesem historischen und weltbewegenden Vertrag wandte sich einzig der unerschütterliche Jean Ziegler dagegen. Ein Referendum (an dem ich entscheidend beteiligt war) scheiterte kläglich, nachdem Christoph Blocher die Bauern, die letzten verbliebenen Kritiker, rhetorisch geschickt beruhigt hatte. War er 1992 bei der EWR-Abstimmung noch der Volkstribun der Gegner der kleinen Globalisierung, verführte er sie bei der grossen und noch weniger kontrollierbaren ökonomischen Grenzöffnung zwei Jahre später. Die Grünen schwiegen, die Umweltorganisationen und die Hilfswerke ebenso. Sie alle glaubten offenbar, dass die Freiheit für die Starken auch den Schwachen nützen würde.

Ein paar Monate nach dem verpassten Referendum erwachten die ersten Linken in der Westschweiz und organisierten globalisierungskritische Anlässe. Weil das Problem noch immer nicht gelöst ist, befassen sich jetzt in ganz Europa auch die Rechte und die Strasse damit. Konsens-fähige Lösungen sind nicht in Sicht und angesichts der Machtverhältnisse auch nicht möglich.

Heute, 25 Jahre später, leben wir in einer anderen Welt, dekoriert mit einem bisschen Fassadendemokratie. In ökonomischen Fragen ist die Entscheidungskompetenz der Nationalstaaten – wo einigermassen demokratische Entscheidungen noch möglich sind – faktisch gebrochen. Die Multis können, wenn ihnen nationale Entscheidungen nicht passen, ihre Produktion oder ihr Steuerdomizil verlagern. Noch grösser ist die Macht der Finanzmärkte. Wenn ein Land nicht marktkonform reguliert oder zugunsten seiner Bürger Defizite in Kauf nimmt, wie zuletzt Italien, lassen «die Märkte» die Zinsen steigen und können so auch einen grossen Player innert Wochen in die Knie zwingen. Das Kapital hat gesiegt.

Man muss die Welt als Organismus verstehen, mit Zellen und Organen, die sich mit flexiblen Membranen gegen schädliche Einflüsse schützen und so nicht nur ihre eigene Funktionsfähigkeit, sondern auch die des Ganzen erhalten. Das politische Äquivalent ist das Subsidiaritätsprinzip, nach dem Aufgaben von der jeweils untersten Einheit übernommen werden, welche die dafür notwendige Autonomie erhält. Die übergeordneten Ebenen, zum Beispiel Staaten oder internationale Organisationen, sind nicht Selbstzweck, sondern dienen der Lebensfähigkeit der unteren Ebenen.

Auf der obersten Ebene haben sich mittlerweile so viel Macht und Kapital angesammelt, dass die notwendigen Reformen auf demokratischem Weg unmöglich erscheinen. Undemokratisch geht auch nicht. Nur: Wo ist der dritte Weg?

Irgendwie haben wir vor lauter Globalisierung die Orientierung verloren. Das gilt es einstweilen auszuhalten.

_____________

1 John Maynard Keynes: National Self-sufficiency. Yale Review, Vol. 22, Nr. 4, June 1933, s. 755-769.

2 https://www.zdnet.com/article/iphone-xs-max-how-much-profit-does-apple-really-make-on-each-one-sold/ 28.9.18.

3 https://www.fairfashionguide.de/index.php/infoboxen/item/23-was-kostet-mein-t-shirt

4 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/irgendwann-geht-die-sonne-unter-schweizer-kmu-kaempfen-ums-u… 23.11.16.

5 Mankiw’s Blog, 7. Mai 2006, http://gregmankiw.blogspot.com/2006/05/outsourcing-redux.html.

6 James K. Galbraith, The Predator State, Free Press, 2008, pp. 68-69.

7 Sahra Wagenknecht: Reichtum ohne Gier. Campus, 2018. Seite 154.

8 Friedrich August von Hayek: Individualismus und wirtschaftliche Ordnung. Salzburg, 1976, S. 341.

_______________

Mehr zum Schwerpunktthema «da | dort» in Zeitpunkt 160